巴哥从单位隐退之后就再也不发诗歌给我读了。

巴哥是我对诗人罗巴的昵称。巴哥是上世纪八九十年代名噪一时的江南诗社创始人之一、第三届社长。在那段诗歌最为盛行的日子里,他创作势头正猛,诗名远播,且凭借着组诗《物质的深度》问鼎了台湾地区《中国时报》新诗奖,同时也是内地第一位获此奖项的诗人。

我与巴哥相识于2000年前后,那时我们一前一后进入现在的单位,一个办公室,对面而坐。当时,巴哥是从艺校辞职而来,我对他的过往并不熟知,他似乎也从不愿意说起他的成名史。时间久了,才慢慢知道,罗巴只是他的笔名,文采斐然有倚马可待之才,至于他为何只用笔名行走社会,除了一丝好奇之外,也未多问。巴哥是个直性子的人,说话做事从不遮遮掩掩,干净利落,而且嗓门大,很健谈。有段时间,晚上下班后,巴哥经常和我在办公室聊天,天马行空,随意随性,直到窗外霓虹闪烁路灯如昼。事实上,说是聊天,其实我只是在静静地听他直抒胸臆,但他从来不和我谈诗歌与文学。那些时日里,也不见他写诗歌。

巴哥朋友多,好客,经常见他电话不停。那个时候,手机是个稀罕物,但巴哥就有,也有BB机。有一次,他请我和几个同事到他在艺校的家做客。房间不大,有些逼仄,有些阴郁,这与在杯来盏往之间大马金刀的巴哥相比,显得格格不入。显然,这样的环境是挡不住巴哥旺盛的生命力的。事后不久,巴哥还想着把他认为不错的一个女孩介绍给我做女朋友,而我当时家业未立,不敢误人,遂推辞了。

多年后我才知道,这段时间是巴哥人生的安静期。也是在后来,我才知道就是在这段时间里,有很多圈内人士都在寻找他,并多困惑:人不见人,诗没有诗,诗人罗巴到底躲到哪里去了?现在,每每想到当年他们所要的答案,我仿佛觉得好像黑色幽默一样,谁能想到这个喜欢喧嚣的诗人当时正在一个犄角旮旯的地方和我眉飞色舞地闲聊胡侃呢?

就是从那时起,我随一众人等称他巴哥一直至今。

大概一年后,巴哥志不在此,离开了部门,在单位内部牵头成立了一个二级公司,业绩显著。都知道诗人罗巴,其实他业务能力也是非凡了得,他曾经创办、经营的“我们”广告,在当年也是颇有影响。即便人分东西,但巴哥饭局的时候,还不忘拉上我,这些年也蹭了他不少饭。甚至有一年,他们部门在组织出游时,也要邀我一道。这期间,我们见面不多;见面聊的也不多。时间又是两年左右,我到了工作一线,巴哥也筹划起另外的项目,自此,我们的见面更是日渐稀少,期间甚至几年都有走动,但巴哥有段时间却给我发了不少他新创作的诗歌。近日翻检旧日电邮,发现2005年7月底,巴哥就曾连续两天三次发给我如《做一块石头》《哀歌》《空气是沉重的》等十首当时创作的诗歌。至于我如何的回复,却已经不在了。

就这样,生活继续,而我和巴哥只是偶尔的通讯联系。几年后,我和巴哥相互照面,便是在单位搬了新址后的食堂了。与之前一直想着做出一番事业的热情相比,此时的巴哥倒是显得心事重重,似乎也恢复了他原有的诗人气质,但他搁置已久的诗歌,却没见他拿出几首,反倒是对研习油画投入了无比的兴趣。他写生的时候极其认真,并且有模有样,画作也被诸多业内大方之家认可。每个诗人心中都有一所桃花源,巴哥的那个桃花源就是老家怀宁。几年前,他就在怀宁盖了处徽风皖韵的房子,院子被侍弄得四季花草不断,瓜果不绝,尤其过年的时候,他还兴致盎然把小时的年俗隆重地亲历了一遍,甚至亲笔给新房子写了春联,显见悠游自得。这时候,他的许多朋友总算联系到了他,觉得终于重见天日了一般。

相处多年,以我的感知,我始终觉得诗歌只是巴哥的一个信仰,但他不是一个以诗歌为生的人。他不勉强为文,只是灵感到了,才会落笔成章,所谓文章天成,妙手偶得。单凭这一点,他的诗歌就显得纯粹得多。尽管经历颇多,但巴哥内心还是有许多壮志未酬的遗憾,当然,这无关诗歌。

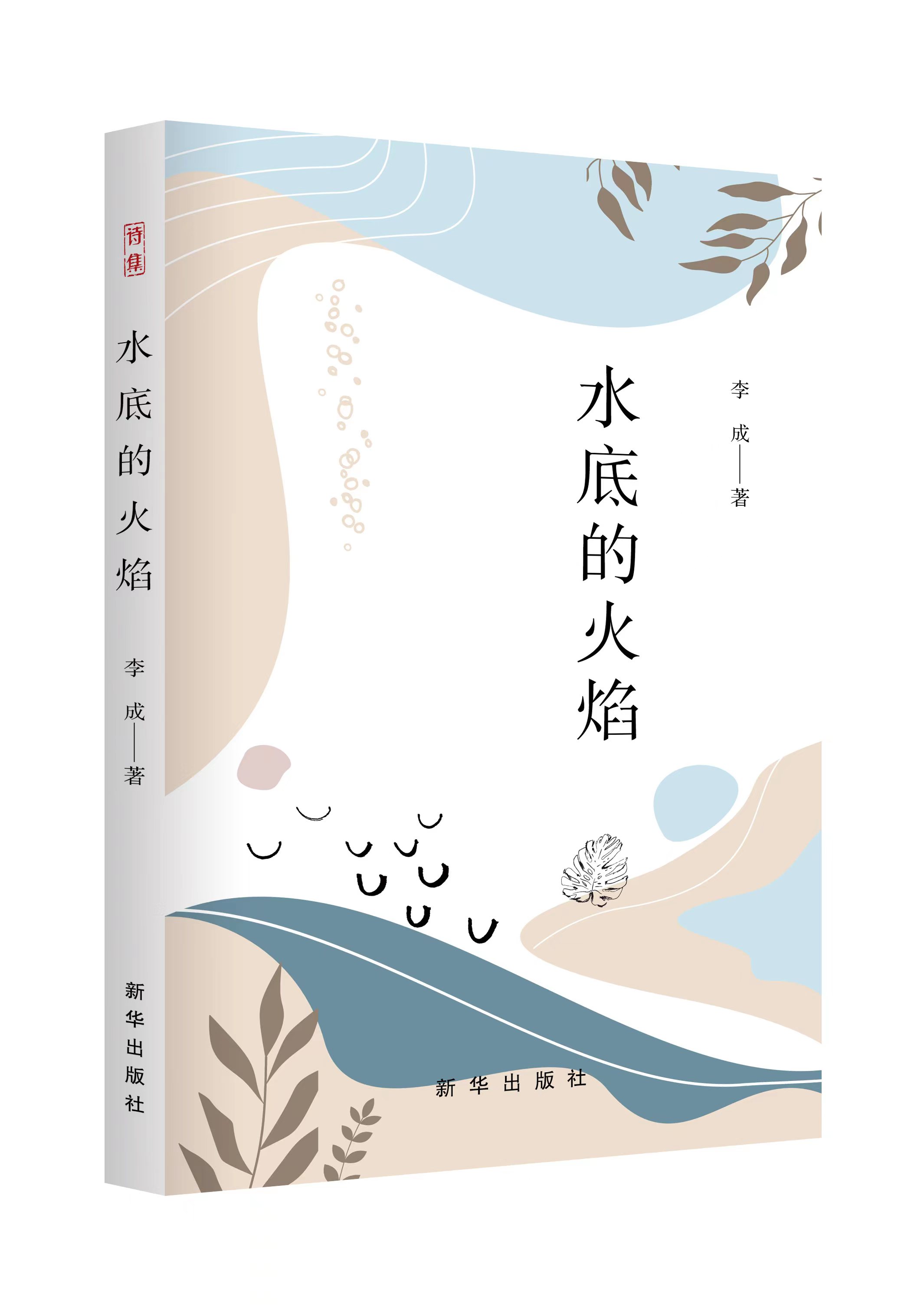

春节前,就是在巴哥准备隐退之前的几个月,也许是触景生情,诗作不断。那些时日,多年不发诗歌给我的他,又是每周或者是每隔几天都会传几首刚创作的诗歌给我,包括一些新近创作的如组诗《何墩村》等,并经常说些相关的创作背景,当然更多的还是作为巴哥的生活状态。在3月底最后的一次联系中,他告诉我,被众人期待的诗集出版已经确定,自此,就没了音信。

不觉间,近半年时间将过。这么久不再以诗相读,我便委实觉得有些寂寞。在他间或发的朋友圈中,知道他和一众同学好友,曾花上大把的时间一路北上逍遥自在;之后便在他乡村善宅侍弄花草果蔬,以及访亲拜友。他似乎已经将诗歌淡忘了——如果人生幸福、自在,那又为什么不呢?