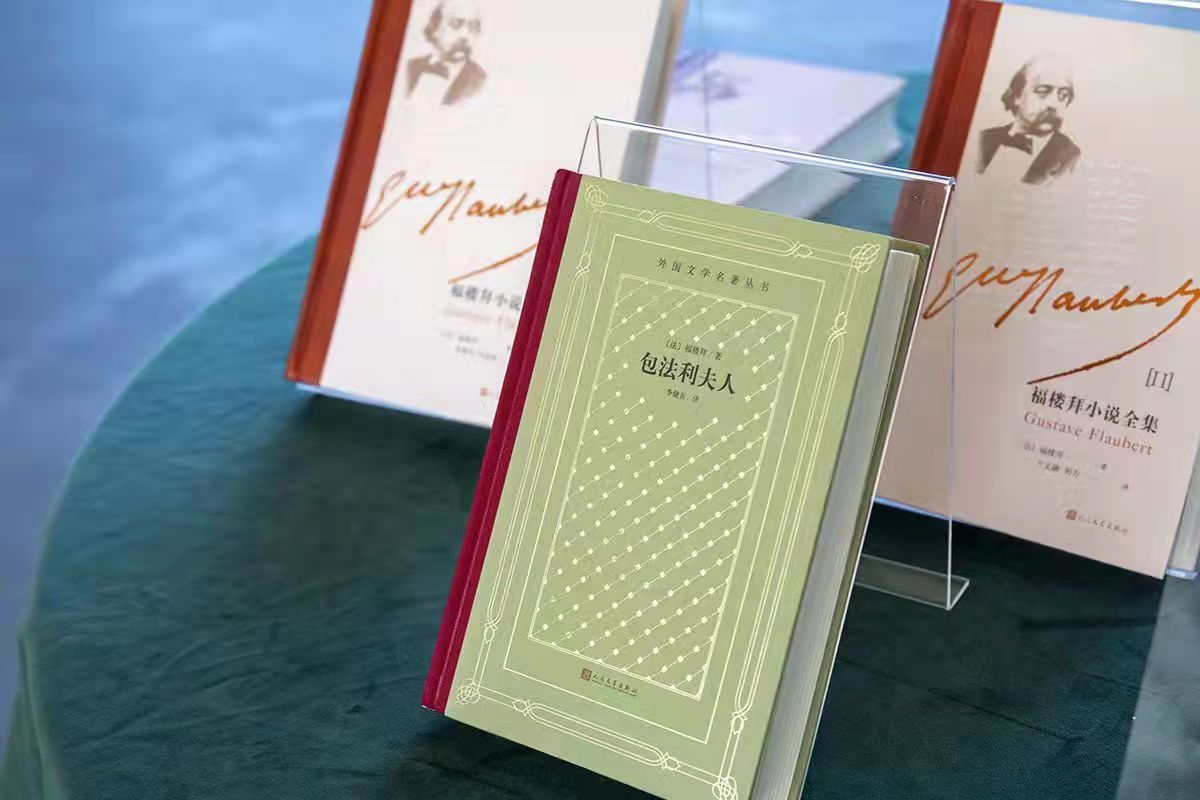

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 为纪念法国作家福楼拜诞辰200周年,人民文学出版社近期出版了“网格本”(“外国文学名著丛书”)版《包法利夫人》《情感教育》和《福楼拜小说全集》。日前,人民文学出版社联合豆瓣举办了“为什么我们现在要读《包法利夫人》”读书分享会。现场邀请了北京外国语大学教授、博士生导师、法国龚古尔文学奖中国评选组委会委员车琳和中国人民大学文学院副教授、著名作家张悦然对谈。

福楼拜对现实主义小说艺术的最大突破,是从作品中排除作者的主观色彩,创立了所谓“纯客观”的艺术。这种把作者和作品拉开一定距离的写作方法,以其客观、冷静的风格,对后来的世界文学产生了深刻影响,因而福楼拜在二十世纪名声大振,被奉为现代派文学先驱。《包法利夫人》于1856—1857年间在《巴黎杂志》上连载,轰动文坛,在社会上引起轩然大波。司法当局对作者提起公诉,指控小说“伤风败俗、亵渎宗教”,并传唤作者到庭受审,最终以“宣判无罪”收场,而隐居乡野、籍籍无名的作者从此奠定了自己的文学声誉和在文学史上的地位。

据悉,此番“网格本”版中的《福楼拜小说全集》收入《包法利夫人》《萨朗波》《情感教育》《圣安东尼的诱惑》《三故事》《布瓦尔和佩库歇》,附有《福楼拜文学书简》《福楼拜生平创作年表》。

理解《包法利夫人》的三个阶段

“高中或者什么时候,读到两个爱玛,一个是简·奥斯汀的爱玛,一个是福楼拜的爱玛。那时候我心里更喜欢福楼拜的爱玛,但是觉得这好像有一点道德上的不正确,因为简·奥斯汀那个爱玛看起来没有什么太大的问题,她也是幸福的,相对来说是更积极的形象。但是这个爱玛是堕落的,是毁灭性的。所以那时候对自己对于福楼拜的爱玛的拥护感到恐惧,会觉得自己对她的爱和肯定是错误的,这是最早的感受。”谈及福楼拜最著名的小说《包法利夫人》,著名作家张悦然表示对作者和作者创造的人物,情感都非常复杂,“一个方面是作为一个女性对于爱玛的接受或者怀疑、拒绝。另外一个角度是作为写作者对福楼拜的接受史。这两个层面我都没有定论,我今天也很难说出来对福楼拜全部的感受,我也很难说出来对爱玛的定论。所以从这个角度说,《包法利夫人》对我来说至少是一生之书。”

“第一个阶段觉得爱玛是很浪漫的,她是追求理想的,在一个少女的心里还是肯定了爱玛;到了第二个阶段,感觉到作者隐含的批判性在背后支撑着,你会带着怀疑的角度、带着审视的角度看待爱玛这个角色,看到她的很多问题,比如把理想和现实混为一谈,把虚构和真实混为一谈,再比如她的肤浅,她把文学也变得肤浅,她的物质化,这些可能都是我们可以去批判爱玛的角度;到了第三个阶段你又觉得好像爱玛也是值得肯定的,第一她很讨厌无聊,至少她不是一个麻木的人,她很讨厌无聊,无聊的时候她也要想象一些东西,让生活有一些意思;第二,哪怕是一个虚假的东西,至少她有一种对现实、对当下,或者对此刻处境的一种反抗和拒绝,她有一种破坏性,这种破坏性其实是很有力量的东西,当你缺乏被审视的生活,呆太久的时候,可能你会觉得爱玛至少是有行动的,她不是一个完全没有行动的人,好像又在接受某种爱玛式的东西。”

“文学梗概”对小说是无效的

“福楼拜好像是所有阅读文学的人、想要进入文学的人都绕不过去的,而且他显然是作家中的作家,你稍微读几本作家的文论,会在纳博科夫的笔下看到他,会在朱利安·巴恩斯的笔下看到他,会在无数人的笔下看到他,福楼拜奠定了现代文学很重要的基础,一个是为了艺术而艺术,第二他提倡一种客观的、冷静的叙事,我只是呈现,而不是去表现我作为作者的态度和立场,我只是客观地呈现这个过程,我并不去做判断,并不做价值的、道德的、任何凌驾于人物之上的判断。”

但是张悦然也表示,福楼拜的这种客观也是受限的和分裂的,因为事实上福楼拜写《包法利夫人》的时候会忽然之间忘情的给他朋友说“我就是包法利,我就是爱玛”,“我自己的理解是作者不断把这个人物推开,他希望做一个特别客观的、特别有距离的叙事,但其实福楼拜在某些时候也没有办法做到,他对这个人物的情感是有的,而且他和爱玛的相似性或者说共性是很多的,他毕竟把自己灵魂的一大部分输入给这个人物,但他还在不停地推开这个人物,说我对这个人物没有感情,我希望更客观的、更批判性的、更疏离的看待她、描述她,所以是不断地进入她又不断推开她的过程,实际上是非常分裂的写作过程。”张悦然表示,大家看待经典,不能总想用一个梗概来“一言以蔽之”,“比如这本书和《安娜·卡列尼娜》的差别之大,这两个小说概括出来都是一个故事,这个故事就是出轨的女人没有好下场,这对我们最大的警示是,文学是没有办法提取梗概的,作家最讨厌问的问题就是你这本书是写什么的,对这个问题确实没有办法回答,因为它不能被压缩成几百个字。所以那些去看文学梗概、别人给你讲一遍这个书讲什么,对于小说来说是无效的,因为小说是由无数的细节、由每个句子组成的。”

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 蒋楠楠(图片由人民文学出版社提供)