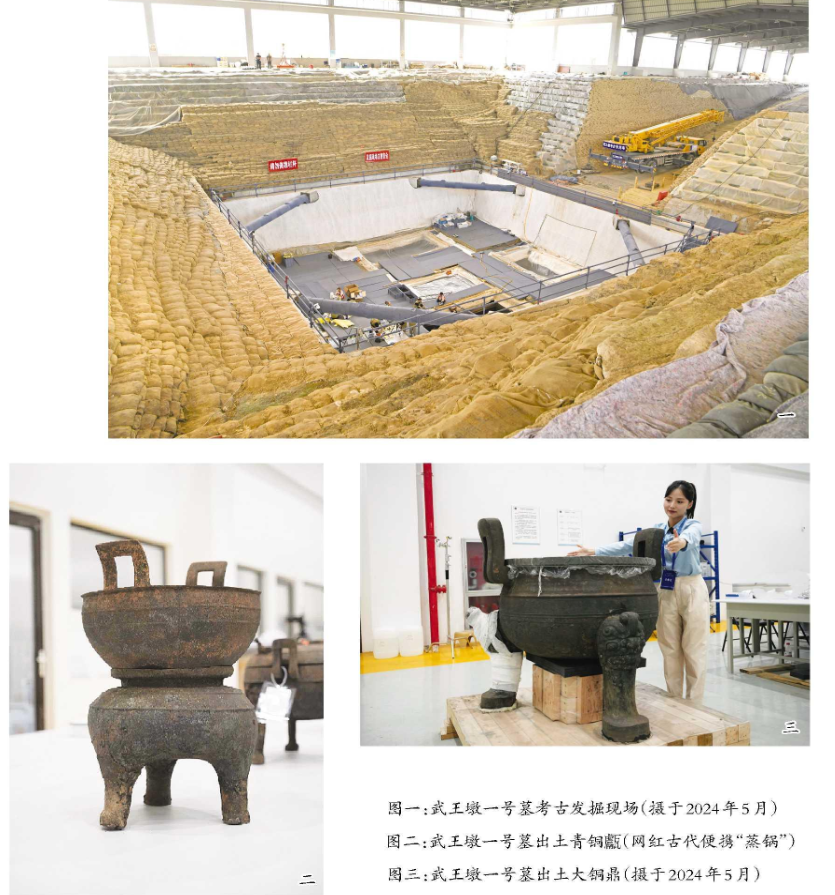

据合肥在线消息 由安徽教育出版社精心策划出版的《武王墩:亲历2020—2024楚王墓发掘》,是侯卫东、梁海两位纪录片人携手打造的一部考古纪实力作,近期该书正式出版。这部作品全面记录了安徽淮南武王墩楚王墓2020年到2024年四年的发掘历程,并给读者带来了一次探索古代文明的穿越之旅体验。

该书开篇以“摸金校尉南下”作为序章,巧妙铺设悬念,将大家带入一个充满未知与探索欲望的地下宫殿。武王墩墓,这座迄今规模最大、等级最高的楚王级墓葬,自2020年启动抢救性发掘以来,便牵动着考古界与公众的目光。

该书作者侯卫东与梁海,既是记录者,也是考古现场的“参与者”。

他们以第一手材料还原了发掘全程,以时间轴为线索,详尽叙述了考古队如何在复杂多变的地质条件、技术难题以及诸多未知因素的挑战下,科学严谨、有条不紊地展开抢救性发掘工作,书中记录了墓坑21级台阶逐级内收的宏大结构、九室棺椁的复杂布局,以及万余件文物的提取过程,逐步揭开了这座沉睡千年的楚王墓的神秘面纱。

侯卫东与考古领队宫希成(右)在现场留影

最大悬疑:不知道墓主是谁?

跟踪武王墩墓考古发掘,去做一部纪录片,这样的机缘在2020年早春和侯卫东、梁海等十余人团队相遇。当然,他们难以免俗,一个问题盘旋在脑子里——那就是墓主到底是谁?

考古活动形式丰富多样,墓葬发掘无疑最能吸引公众目光。“吃瓜群众”热闹围观,现场大家七嘴八舌地议论着。

与发掘同步,侯卫东、梁海等十余人组成的团队采用蹲守式的跟踪拍摄方式,去完成对一座大墓完整地考古记录,此前好像还没有先例。

那时,他们完全没有料到,这个项目会持续长达四年多的时间。若非亲身经历,外人难以想象,如此漫长的时间跨度,对记录者意味着什么。

“楚考烈王”,当地文博人员通过神秘的低语,向他们泄露了一丝“天机”。如果真的就是楚王级别的大墓,这一点本身就足以让人无法矜持。

现在回想起来,两位作者告诉记者,从高耸的土墩到封土从大地上消失,从裸露的墓口到拥有21级台阶深度的墓坑,在武王墩一号墓发掘的时间轴上,经历了三个重要的时间节点:2020年9月,封土正式发掘;2023年底,封土和填土发掘完成;2024年3月,进入椁室发掘阶段。

武王墩墓主身份的确定,是该书的核心线索之一。

最终,东室出土的青铜鼎铭文“楚王酓前作铸白鼎以供岁尝”,经考证,“酓前”即楚考烈王熊元。书中结合墓葬规模(陵园占地150万平方米)、九室棺椁的礼制等级,以及文献中楚考烈王迁都寿春的记载,抽丝剥茧般解开了墓主之谜。

武王墩大墓发掘现场

现场文物提取“一案一策”

对于封土发掘,梁海的总体印象是“慢”,就是挖土、挖土、不停挖土……需要细致入微的工作,在探方中一层层地刮面,要用持久的耐心应对枯燥的考古生活。

包裹在外的一张硕大的竹席,大约有200平方米

梁海说,他印象最深的就是挖出那张竹席。怎么把它完整地揭取下来保护好?从墓底到地表开口深度达19米,椁室顶部至地表则为15米。尤其是椁室盖板用巨大的枋木与薄板依次交替,形成多层封护。椁顶部覆盖竹席,竹席以上是填土。在逐层发掘时,考古队员发现了一层竹席,以竹席为界,上面是填土,下面是椁室。前前后后就花费了两个月时间。

为什么要花这么长时间?

考古人员先提取了一小块竹席样本,去除表面填土之后,发现居然是金黄色的,编织工艺也很高。于是,紧急联系湖北那边的文保专家,这位专家被吓了一大跳。面积这么大?比湖北那边已出土的竹席大多了。经初步测量,竹席面积超过200平方米,这是目前已知面积最大的古代竹席。

于是,又聘请了北京科技大学科技史与文化遗产研究院的韩向娜,她到现场也震惊了。国家文物局的专家组、湖北荆州文保中心的“大国工匠”吴顺清、安徽省考古队等人,齐聚发掘现场,决定用单元切割法来提取这块硕大的竹席。已提取的竹席,浸泡在文物库房内,用纱布以及薄荷醇加固,形成一套竹席现场加固提取与包装运输和实验室稳定性保护的技术方法体系。根据国家文物局批复的武王墩相关文物“保护修复方案”,后续,考古专家将逐步实施竹席的保护修复工作,以便将来能在博物馆展示。

揭开椁室上的竹席,使用了这种名为薄荷醇的“黑科技”;椁室盖板采用的榫卯工艺,从研究预案到完全拆解提取,历时四个多月……每一类文物的提取都不轻松,需要专业人士和专业设备的助力。不同类型的文物在提取之前,必须“一案一策”,制定切实可行的文物保护方案。

武王墩出土的文物图片

最大幸运:盗洞累累,好在青铜重器未被洗劫

对于现场填土发掘,他们最深的感受是“险”。当地的土遗址大多面临着水环境的问题,包括地表水和地下水对墓葬的影响。如果这个问题处理不当,土体就会发生坍塌。在封土发掘时,预留的横梁就出现了坍塌问题。到了填土发掘阶段,土体情况更加严峻,稍有不慎,台阶就会塌陷。

而在文物提取阶段,最大的压力是“悬”。随着发掘深入,不同年代的盗洞数,大概有二三十个,这些盗洞的存在引发了一波又一波墓室被洗劫一空的负面情绪。而随着木椁室的临近,会滋生一种文物保护不力的强迫症。提取作业千头万绪,面临的环境错综复杂,让人有一种深深的无力感。比如,一个超过400多平方米的墓坑,怎样加固才能承载50吨重的吊车?这样的专业评估与测试,早已超出了考古学科的范畴。当戴着安全帽的考古队领队和施工方一起探讨起吊方案时,他们瞬间产生了错觉,仿佛考古队长变成了施工队长。

至今回想起来,梁海觉得最惊心动魄的一幕是东一室的发掘,当时底下全是水,根本不清楚什么情况。考古专家判断东一室放置的应该是青铜重器。而相邻的东二室椁板出现了塌陷的盗洞,会不会东一室的东西都被盗空了?历经四年多,快到最后揭开谜底的时刻了,现场人员忐忑不安。于是,大家决定用水下摄影机先去探一探。结果水下摄影机传回影像,一个圆头方耳的大鼎的轮廓、还有很多青铜器的外形,甚至有的上面的古朴的纹饰轮廓……现场考古人员不由欢呼起来!梁海和同事也觉得这四年多的蹲守和现场记录都没有白费。

以前远离考古工地,没有亲身体验这些细节,梁海说,所以考古队员将墓葬发掘尤其是椁室阶段的文物提取,看作蹲在产房门外徘徊等待亲人分娩的那种感觉——器物到底有多少,什么类型,成色咋样……

武王墩一号大墓出土的一口大鼎

武王墩一号墓的发掘,共出土了包括青铜礼器、生活用器、漆木器、乐器、俑等在内的上万件珍贵文物,成果令人振奋。其中,改写楚大鼎纪录的武王墩青铜大鼎,因其尺寸足以登上迄今为止发现的青铜圆鼎之首,被视作这座楚王墓葬考古发现的“大鱼”。

最大遗憾:想看到一本竹简版“楚记”

与大圆鼎相比,作为文化人,侯卫东、梁海更渴望能有类似楚国史书“楚记”的发现。因为楚墓的地理位置和内部环境,是保存竹简的天然储存室。如果有一本未经后人篡改的楚国国史出现,无疑将为研究先秦社会乃至重新认识古代文明,提供最珍贵的资料来源。

然而,武王墩墓并没有给大家这种完美的结果。

但幸运的是,考古队采集了椁盖板上的近千字墨书文字,并提取了一些残缺的竹简和青铜器上铸造的铭文。

考古活动和纪录片拍摄类似,都属于遗憾的艺术。无论是提取古代的器物,还是捕捉正在发生的行为,它只给你一次机会,一旦出错便不可挽回。跟踪武王墩项目四年多时间,如履薄冰,步步惊心,是发掘现场留给他们的深刻警示,最终也成为提炼本书主题的认识起点。

从文化发生学的角度来看,对古代墓葬的考古发掘,是一个将墓葬转变为遗址,器物转变为文物的过程。包括拥有高大封土的武王墩墓和不同规格的楚墓在内,一旦进入科学发掘的特定秩序,这些墓葬就不再是简单的埋葬地,而是转变为了具有历史和文化价值的遗址。

对古代墓地的考古发掘,实际上是一个探寻文化源流的过程。通过发掘和研究墓葬遗址和文物,可以追溯文化的起源和发展。

而在这一转换过程中,考古发掘在发挥不可替代作用的同时,也不可避免地面临着技术难题和伦理之困。这里面既有发掘技术、保护技术、鉴定技术带来的现实挑战,也有文化归属权、尊重死者与学术研究之间的平衡、文化遗产的保护与利用等不同理念带来的复杂冲突。

以武王墩一号墓发掘为例,即使传统的田野考古发掘有了过去难以想象的科技支持,包括现代物探勘测、地质水文工程、文物保护等技术手段,也不能保证遗址和文物本身不受损害;即使现代考古事业有了过去难以想象的资源支持,包括人力财力的保障甚至全民文物保护意识的提升,也不能保证考古发掘总能与现实能力相得益彰。

侯卫东现场观察出土文物

书籍配图一再筛选

在对发掘过程的记录中,两位作者不仅生动描绘了考古工作的复杂性与专业性,更精心挑选出多幅珍贵图片,让人仿佛置身现场。该书编辑金雯介绍,一开始作者提供了200余张图片,但是,美编对图片质量进行检查之后,发现有些图片在图书印制出来之后的效果可能不理想,随后又请作者梁海补充了一批图片,最终成书实际使用的图片总数为170多张。

“最令我印象深刻的是揭取‘考古首席’的过程”,金雯说,两位作者详细描写了揭取过程之复杂,使用科技之先进,以及参与的专家学者们的耐心、细心和不断根据现场情况调整计划的决心,都令人非常感动。当这张席子的全貌用图片呈现出来时,她发现其编织结构和小时候夏天使用的凉席非常相似,这种跨越了几千年却奇妙的熟悉感一下击中了她,让她觉得自己和文物也有联系,历史的延续感在这张席子上体现出来了。

作为安徽教育出版社的精品出版物,《武王墩:亲历2020—2024楚王墓发掘》无疑是一部兼具历史文化传播价值与普及意义的佳作。它不仅为考古爱好者、历史学者提供了来自发掘现场的珍贵资料与亲身体验,更让广大读者在轻松愉快的阅读中领略到了考古学的魅力与历史的厚重。这部作品不仅是对武王墩楚王墓发掘的全面记录与总结,更是一次穿越时空的文化之旅。

在记录现实考古故事之余,侯卫东、梁海等很想复原一场发生在2260年前的楚王葬礼,很想尽可能地勾勒出与武王墩关联的往事——楚考烈王何时着手准备自己的“地下宫殿”?楚国营造机构到底动员了多少人手?包括大量榉木在内的椁室木材来自何处?大规模的超大土质工程怎样避免土体崩塌……

不妨把这些疑问,留给武王墩后续的发掘与考古研究吧。

合肥通客户端-合报全媒体记者 戴小花 图片由受访人提供