安徽网 大皖客户端 为什么汪曾祺先生的长子汪朗从不称呼自己的父亲“爸爸”,而是“我们家老头儿”?为什么有着“天下第一汪迷”之称的作家苏北始终对汪曾祺“一汪情深”?上周六,汪朗和苏北携《汪曾祺全集》《汪曾祺别集》做客徽派“政屏说书”,就汪曾祺和他的作品展开精彩对谈,为读者还原一个真实而又可爱的“老头儿”作家。

汪朗做客徽派“政屏说书”现场

老头儿跟安徽很有渊源

刘政屏:先请汪朗跟合肥的读者打个招呼吧。

汪朗:来到合肥,还是要讲讲我们家老头和合肥的渊源,实际上,有着非常密切的关系。第一点,他的祖上是安徽人,这一点是有家谱记载的。一般认为姓汪的都是来自皖南徽州,我们家的家谱记载,前八九代的样子,是真正从安徽迁到高邮的,所以也可以说他是安徽人;第二点,老头儿名气还不是那么大的时候,《安徽文学》发表了他一篇后来非常有影响力的散文《关于葡萄》,一组包括三篇文章:《葡萄和爬山虎》、《葡萄的来历》和后来非常有名的《葡萄月令》。《葡萄月令》被好多课本收进去了,是散文的代表作。说起这个作品的发表是有一番曲折的,外人可能不太知道,当时是他的一个几十年的老朋友老同学,在东北的一个文学刊物当副主编,到北京找老头儿约稿,结果文章给打回票了。正好我们一个邻居,跟《安徽文学》有点熟悉,说要不给你推荐一下,老头儿说那行吧,这么着就发在了《安徽文学》上,《安徽文学》的编辑非常有眼光。这次人民文学出版社出版的《汪曾祺全集》,《关于葡萄》的那三篇,上面写着:初刊于《安徽文学》1981年第12期;第三点,1989年,《清明》杂志创刊十周年,他从北京来参加庆祝活动,在合肥待了好几天,座谈会发言,还跟着组织方去皖南。在皖南跑了好几个地方,屯溪,歙县,也是回老家了。那次没有上黄山,一个原因是岁数比较大了,还有就是安徽的酒太好了,山下喝了两天酒。他酒量一般般,但喜欢喝,年轻人都去爬山了,他跟老友喝酒聊天;最后一点,安徽有个铁杆汪粉苏北,写了好几本我们家老头儿的书,被广大读者评为“天下第一汪迷”。有人说他还需要努力,不然“第一”会被人夺走。

汪朗

刘政屏:你在家就管父亲叫“老头儿”吗?

汪朗:这好像是我们家的传统。我们总感觉叫“爸爸”太生分,而且他也没有当爹的样子,大家都是平等相处。我妈原来叫他“曾祺”,60岁以后改叫“老头儿”,我们也跟着叫。后来有了孩子,就是他的孙辈也这么叫,谁叫他都答应。

刘政屏:听说汪老做菜很有一手,是真的吗?

汪朗:还可以吧。但他写文章,可是比他的厨艺高出好几十倍,可以说,他是作家里的好厨子。

呈现还算可爱的真实老头儿

可爱“老头儿”汪曾祺

刘政屏:据说《汪曾祺全集》编了八年?

汪朗:人民文学出版社太认真,我们都不好意思了。当时是想出一个比较好的全集,以为把明显的错字和失误校勘、改正出来,大家读得比较顺就可以了。但我们没有想到,他们强调学术性,要找到文章发表的最初出处,还要跟原稿核对,不能完全照搬。有个问题,老头儿引用别人的话,古人的话,完全凭印象,也不查,也不留底稿,好多东西我们知道,但找不到了,等到排得差不多的时候,又划拉出一些资料,又要重新排,耽误很多时间。

刘政屏:这套书的价值体现在哪里?跟别集的区别在什么地方?

汪朗:增加了好多篇幅。现在说汪曾祺是60岁以后才被人知道的,实际上他20岁就开始写东西了。里面收录的小说有三四十篇,散文一百多篇,书信一百多封,还有剧本等。之前的全集200多万字,这次将近400万字。可以说,能把划拉到的都找到了,有些很难找到的史料,以前没有的也收进去了。别集跟全集有个区别,别集是真正的汪曾祺的研究者,特别是作品的爱好者,自发组织起来,更多的是从读者的角度编了这套别集。篇幅大概200万字,一小本一小本,便于读者随时随地拿起来阅读。一共20本,8本小说,11本散文,1本戏剧。现在小说都出了,剩下的近期会出齐。

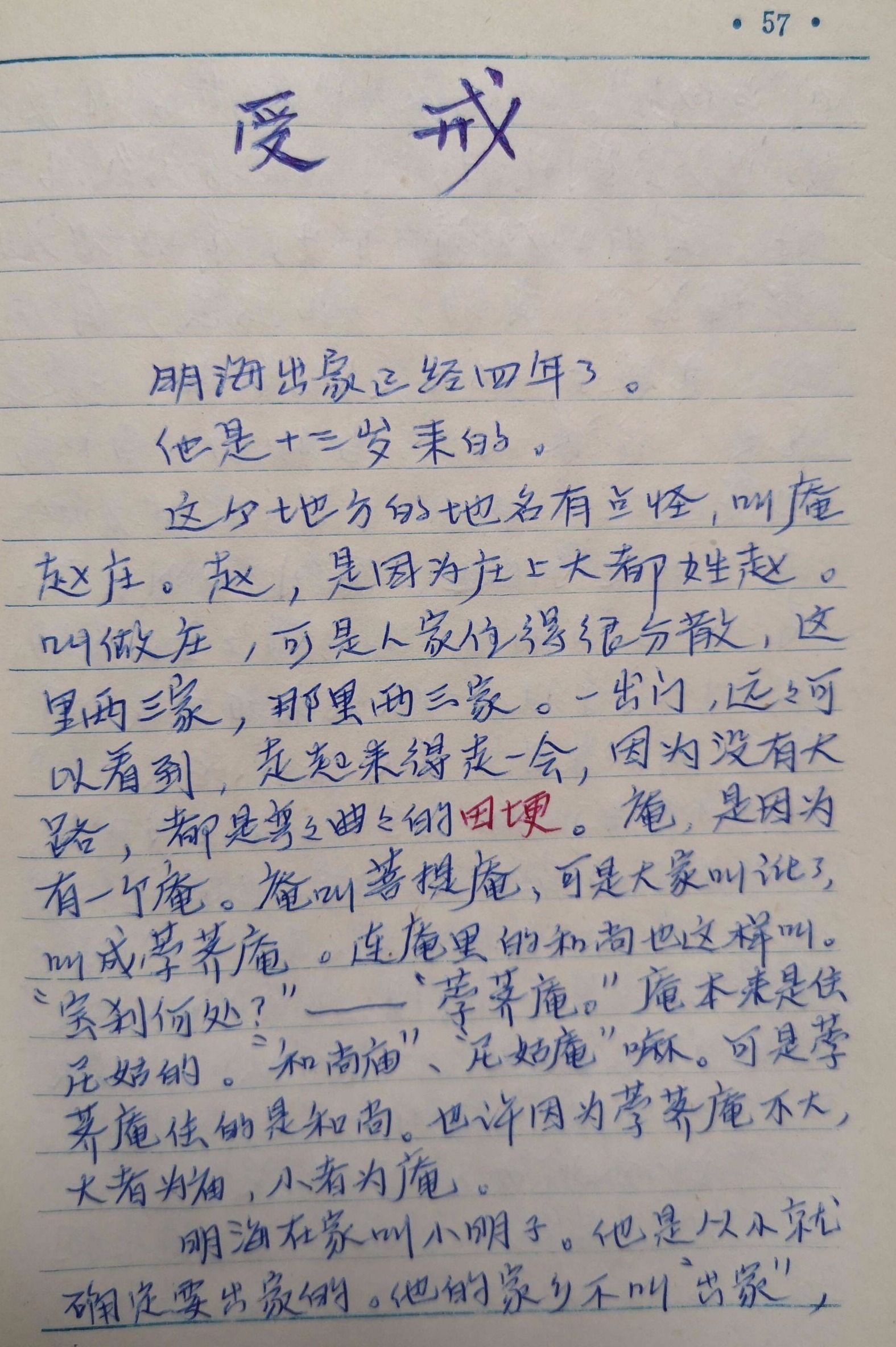

苏北手抄的汪曾祺文章

刘政屏:说到汪迷,你眼里的苏北是怎么迷的?

汪朗:他当年想当作家,学别人都不是太容易,汪曾祺比较好学,事不大,语言也比较平实。他当年把老头儿的作品一篇一篇地抄,从这开始他的文学梦,后来慢慢地有机会跟我们家老头套近乎,套得比较近,都到我们家把老头藏的最好的酒给喝了,老头儿自己平常就喝点二锅头。他们聊天聊到半夜了,传达室都把铁门关上了,苏北他们就翻铁栅栏回家。

刘政屏:除了全集,你们兄弟姐妹还一起写了《老头儿汪曾祺》,能简单介绍一下吗?

汪曾祺作品

汪朗:写这个比较偶然,我们家三个都不是搞文学创作的。我的大妹妹,在中国人民大学工作,她认识的熟人在人大出版社,想出一套追忆丛书,就是名人家属写亲人的。我妹妹跟老头儿感情深,先写了一部分,也就是书中的第二部分,我觉得散了点,是零散的回忆。因为我是搞新闻的,就从新闻角度把老头儿整个勾勒一下,我们根据了解的老头的一生和他的作品描述,补充成了第一部分。当时也有一个想法,看了很多所谓的传记,这是我们家老头吗,那么高大,那么不食人间烟火。我们想呈现不算高大,还算可爱的真实的老头。事先也没有沟通,就这么写下来的。人大出版社出了,后来中青社也要出,再出的版本,我的女儿,妹妹的女儿也写了,两代五个人都参与了。我们写着玩,大家看着玩,这书看着不累。

老头儿的教育方式很宽松

“政屏说书”主持人刘政屏

刘政屏:作为儿子,说说你心目中的父亲吧?

汪朗:老头儿心里对我们都有评价,他对别人说过一句话:我们都不是嗑文学这棵树的虫子。他认为搞文学创作是要有天分的,虽然说的是别人,其实我们心知肚明,我们也不是这块料。但我们有一定的鉴赏能力,知道什么好。他的点拨不刻意,让儿女自己发展就完了,属于放养型的,不管不顾。在这样一个大的熏陶环境下,我们几个长得也很健康。

刘政屏:对孩子这么放松也是很不容易的吧?

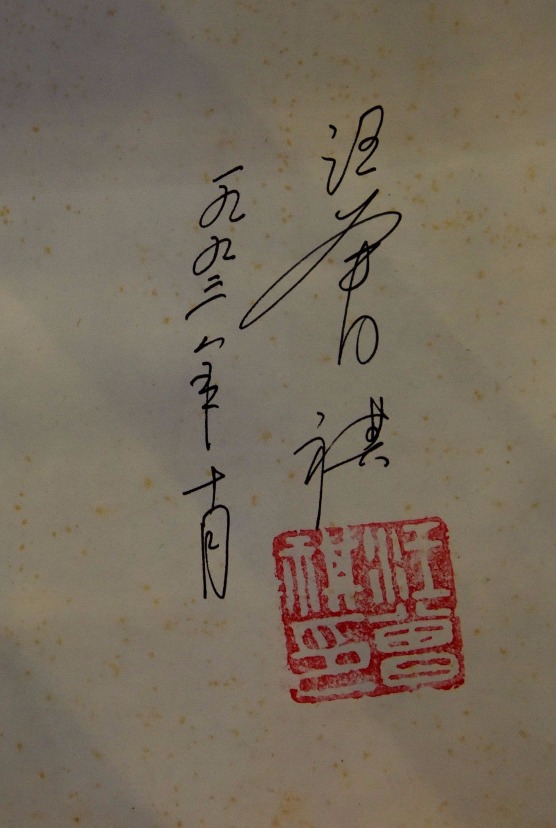

汪朗:我们在成长过程中,因为过于宽松的家庭环境,向来没把他当回事,他在我们家排序一直是最后的。就是文学地位很高,家庭地位很低。我们没什么压力,本本份份就好。我妹妹一直是好学生,小学有一个学期学习不上心,期末考了个64分,老师对她有更高的期望,就说她这次是猴子坐滑梯,一出溜到底了,回家肯定交代不了。结果卷子交给老头签字,老头一笑,二话不说就签字了。正好那天我妈没在,不然肯定要管。老师问她挨揍了没有,挨骂了没有,答没有。老师奇怪了,怎么还有这样的家长。把签名看了半天说,原来你爸不是你亲爸,你爸签的“曾祺”,你姓汪,你爸姓曾。毛笔字签名,不写姓氏,这是他的习惯。老头儿认为,小孩,其实他有好胜之心,不是一定要又打又骂的,让他明白,自己改正效果更好。

汪曾祺签名

刘政屏:你说父亲之前不出名,出名的时候你们也长大了,现在还看父亲的作品吗?

汪朗:我什么都看,但没有说特别喜欢哪一篇,因为他的作品总体比较平稳。《受戒》每次看都很顺,很美。还有就是他的笔调轻松,对小人物的同情,对愚昧的轻微讽刺,尺寸拿捏得特别合适。

刘政屏:因为他都是手写,很好奇你父亲的写作状态是怎么样的?

汪朗:60岁后分为几种状态,几个阶段,《受戒》前后,80年左右,进入井喷期,觉得找到了发挥自己特长的角度,就是写他熟悉的生活,用一个新的角度来反映。这么多年积累的东西翻出来,所以处于比较亢奋的阶段。他没有书房,我们家两间房住5个人,平常搭一个行军床,只有一张桌子,小妹妹上夜班前要睡觉,也是老头儿最想写东西的时候,没地方写,在外边转圈,总问到点了没,想让妹妹起来。我就开玩笑,你看老头儿那状态,好像母鸡憋着蛋,管他叫下蛋鸡。开始老头儿还反驳,后来也适应了,说今天要下个大蛋,金蛋。小说题材写得差不多了,写散文就比较有规律了,不用那么着急,早睡早起。我们睡懒觉,他早起做改良版的阳春面,吃完坐在沙发上,捧着一个茶杯,我说他是老僧入定,谁说话都跟听不见一样,然后去书房兼卧室,不紧不慢地写。他写东西的特点是,想好了再写,基本一气呵成,他写完的稿子纸面是很干净的,清清爽爽的。因为他驾驭文字的能力不在话下了,总能找到最准确的表述方式。比如京戏《沙家浜》中有一段二十几句的唱词,他琢磨一会,抽了两根烟,一下就写出来了。

《受戒》(苏北手抄)

汪曾祺的文章和文论相得益彰

刘政屏:你追汪曾祺是从什么时候开始的?

苏北:97年我回到合肥工作,在安徽文友中我对汪老的了解应该是第一名。每次吃饭,朋友都说,今天吃饭不许说汪曾祺好不好。一坐下来我就开始说,我确实不是有意的,脑子里有回环的。当时我在《新安晚报》上发了很多文章,其中很多是写汪曾祺的。关于上面汪朗说的汪先生来安徽的事,还可补充两个细节:1989年,汪曾祺和林斤澜来合肥,逛包河公园的时候作家墨白问他,汪老,你拎着小布袋子干嘛?好像出去买菜。汪老说,带个袋子方便,看有什么好的买些,那样子给人的感觉特别平和。汪曾祺逛包河,有画意,样子很特别。二个是黄山的程鹰跟我说,陪汪老他们去老街,在新安江边上吃龙虾喝啤酒,汪老买了两包烟,往程鹰面前一推,你一包我一包,售货员找的钱,一抓往兜里一塞。后来程鹰把他们送上飞机走了,程鹰晚上从新安江边过,看两个老头还在那喝啤酒吃龙虾。原来合肥下大雨,飞机飞到合肥,天上转了一圈又飞回到黄山了,两个老头又回到黄山的宾馆,被程鹰撞上了。

苏北

刘政屏:这次参加别集的编辑,有什么感受?

苏北:我当时喜欢汪曾祺,基本是一个人的战斗,后来在喜欢的过程中找到不少同好,成为朋友。我也通过阅读汪曾祺,慢慢从一个顽皮的少年变成喜欢读书的小青年。应该说,写作几十年,把自己仅有的一点能量都释放出来了。后来汪先生的粉丝团不断扩大,而且发现喜欢汪先生的皆可成为朋友。几十年来,通过各种渠道互相认识,比如杨早、徐强、李建新,还有我的好友龙冬、顾建平等等。别集的十个编委,每人负责两本,都是最喜欢的人做最喜欢的事,特别有意思。我认为别集是全集之外最好的版本。在编辑过程中,大家互相补充,互相碰撞,产生了不少“巧思”。编辑这个书的过程,我们都很愉快。

徽派总监马丽春现场向嘉宾赠送礼物

刘政屏:这么多年读汪、写汪,你最深的感受是什么?

苏北:分两个阶段。前十年偏重回忆,后十年对作品的梳理有了理性的认识,感性的部分少了。理性的作品分析的成份多了。比如刚开始我们对称他是“最后一位文人”、“最后一个士大夫”什么的,我们也没有感觉什么不妥。后来通过深入研究,发现不是这么回事,汪先生貌似“旧文人”,其实他骨子里是个“现代派”,他读的是西南联大,受的是“五四”影响。他是个有着传统的汉语审美的现代派,比如他对女性的解放,女性个性的张扬,是赞美的。我们给他的界定,一个中国式的抒情的人道主义者。这也是汪先生自己的定义。我认为,这个概念是比较准确的。还有一个是,汪先生不是自发式的写作,他是有认识的写作,或者说是有理论支撑的写作。他一边写一边补充自己的文学理念,通过自序或者给青年作家写序或者文论,来阐述自己的文学主张。可以说,他的文章和文论是相得益彰的。现在很多研究者说的话都是他文论里的话。可以说,汪先生是一个十分清醒的写作者。至于说给汪先生立传,若要写得好,必须具备与汪先生同等的学养,才能写他的精彩。我原来有个想法,用片段的方式去做,比如说汪曾祺在世77年,我想用汪曾祺的77个镜头,来概括他的一生。可是这种写法也很难。想写好,我也很难驾驭得了。后来发现喜欢汪先生的人太多了,我就默默地退后了,做个悄悄的阅读者也不错,可是现在不大容易做到,因为每年各种原因,都要做一些汪先生的事情。因为喜欢,做这样的事情也很快乐。

新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 李燕然/文 薛重廉/图