据新华社每日电讯微信号报道,“我来哈工大学习工作已经70年了,我是在哈工大成长起来的,哈工大就是我的家,能够用自己的积蓄为哈工大的人才培养作出贡献,我觉得很有意义。”

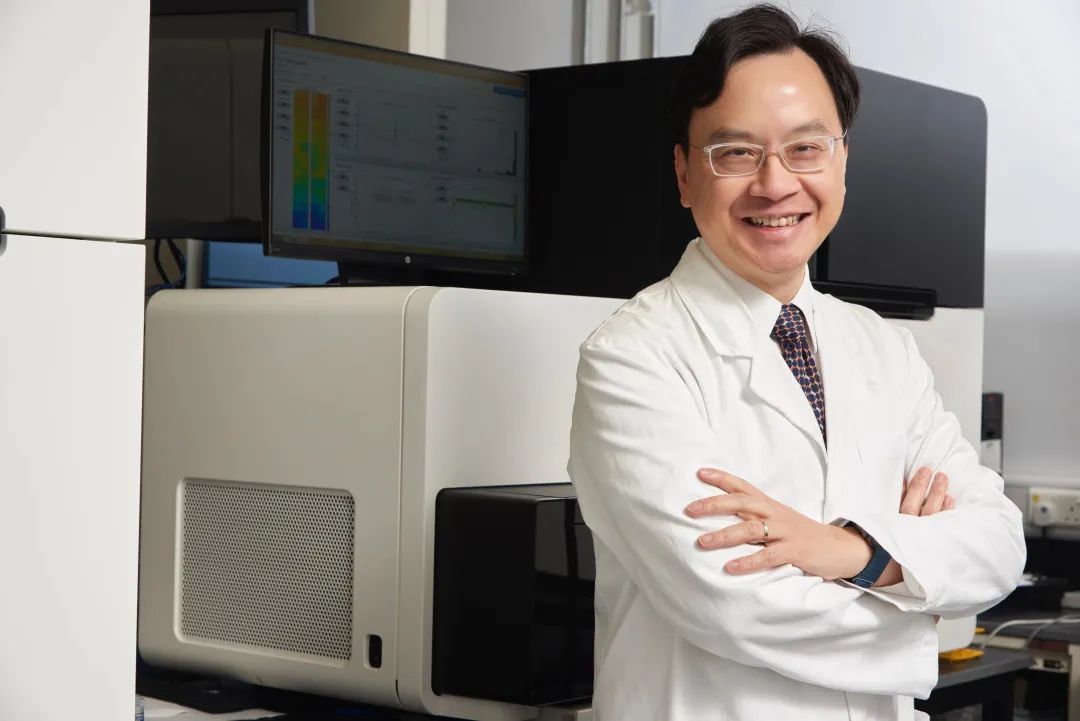

12月1日中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授、90岁高龄的沈世钊,向哈工大教育发展基金会捐赠人民币300万元,用于支持土木学院发展建设。

哈尔滨工业大学校负责同志向沈世钊院士(左)颁发教育贡献奖奖牌和捐赠证书。(受访者供图)

沈世钊出生于浙江嘉兴。1953年,年仅20岁的他从上海同济大学毕业后来到哈工大,成为一名师资研究生,三年后,他留校任教,从事木结构研究与教学。在捐赠仪式上,他回顾了自己在哈工大70载学习和工作的经历,讲述了自己带领团队科研攻关的心得体会。

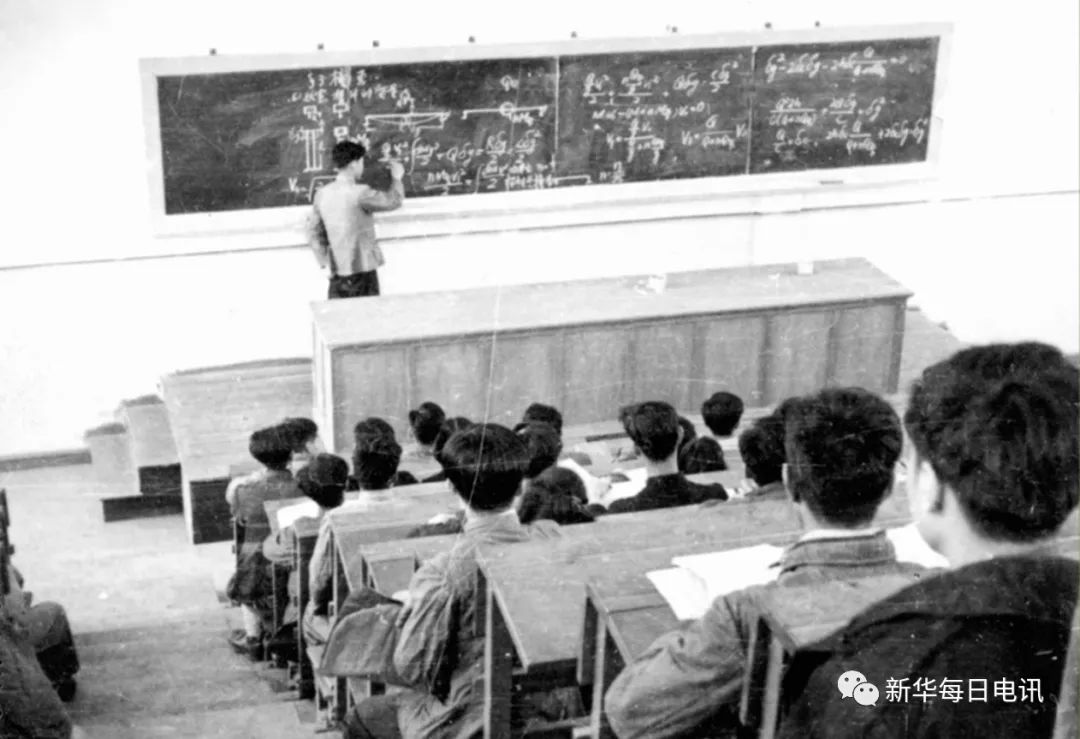

新中国成立之初,百废待兴。很多像沈世钊一样的青年教师,响应国家号召,从南方“鱼米之乡”一路北上,来到天寒地冻的北疆,齐聚哈工大。他们心有大我、不畏艰难,建立起一批新学科,创办了一批新专业,为国家工业化建设做出巨大贡献。当时,他们平均年龄只有27.5岁,被称为哈工大“八百壮士”。

20世纪50年代,新调入哈工大物理教研室的25名青年教师。(哈工大供图)

“我们是从旧社会走过来的,经历过那些真真切切的苦难。新中国成立,年轻人干劲儿十足,一心想为建设新中国贡献力量。”沈世钊说。当年的东北地区缺油少肉,校舍简陋。他们都不以为苦,在他们心中,振兴国家就是最重要的抱负那时,他们白天跟着专家学习晚上复习消化、为本科生备课,当起“小教师”。还自发组织翻译、编写教材,在快节奏、高强度学习下,他们很快成长为一支年富力强、勇挑重任的教师队伍。

哈工大教师为学生授课。(哈工大供图)

长期以来,沈世钊带领团队扎根东北、艰苦创业、爱国奉献。在大跨空间结构领域科研攻关,为我国培养了大量空间结构人才,为国家重大工程贡献力量。

沈世钊院士(中)与学生在一起。

在沈世钊看来,青年是国家的未来,希望通过此次捐赠,支持更多哈工大青年优秀学子,在“中国建造”的道路上奋发作为,成长为可堪大用、能担重任的栋梁之才,为强国建设、民族复兴伟业再立新功。

新华每日电讯记者 杨思琪