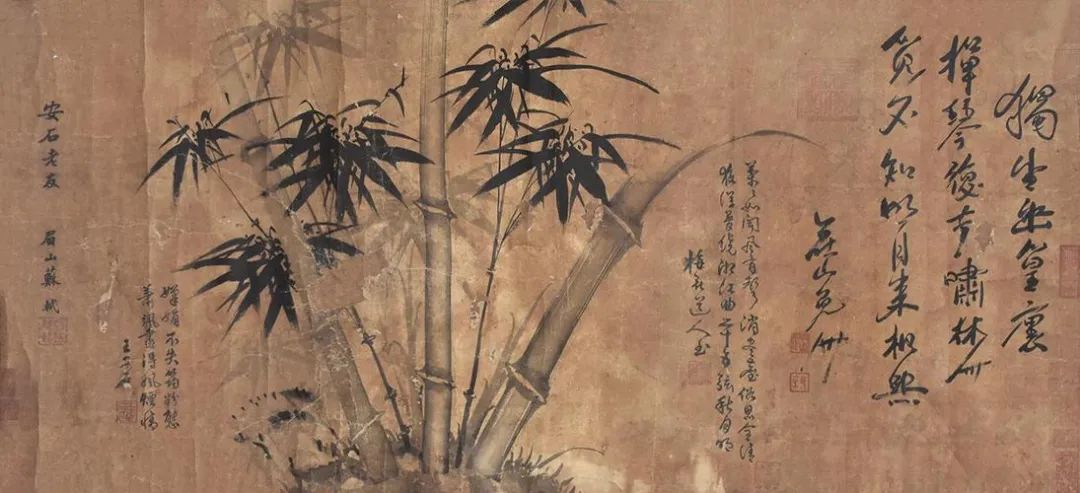

“宁可食无肉,不可居无竹。”苏轼的诗句,道出了中国传统文化中,士人对于竹子的喜爱。

苏轼画作

居住在现代都市的人们,对于翠竹为伴的田园生活或许可望不可即,但要想实现“居有竹”,却不是难事。从竹碗筷,到竹家具、竹玩具、竹工艺品,身边的竹制品随处可见。

竹子是可再生、可循环、可降解的优质环保材料,它对塑料的“平替”可以从源头上减少塑料垃圾的产生,是加强塑料污染全链条治理的有效途径,是生态产品价值实现的具体举措,兼顾生态效益和经济效益,为推进碳达峰、碳中和工作提供有力支撑。

一根竹子,3至5年即可成材,而且竹子可一次造林成功,年年择伐。保护得好,可以永续利用。我国是世界上竹类资源最丰富的国家,目前全国竹林面积超700万公顷,发展“以竹代塑”具有良好条件和巨大潜力。

去年年底,国家发展和改革委员会等部门联合制定并出台了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,其中提到,到2025年,要初步建立中国的“以竹代塑”产业体系,这为我国竹产业发展带来了新的机遇。

不过,“以竹代塑”作为一个新兴产业,目前正在起步阶段,还存在规模偏小、认可度不高、成本较高、技术难突破等问题。其中,成本较高是“以竹代塑”产业发展最大的难题。

从生产商到消费者都认为,“成本很关键”。但在当前,竹生产机械化、自动化程度不高,相当多的工序仍属于劳动密集型,导致生产成本高、生产效率低。

一头连着低碳环保,一头连着产业发展,“以竹代塑”如何破解成本难题?

庐江县的竹加工产业 李红兵/摄

“以竹代塑”成本高,因素是多方面的,比如原料成本、物流成本、人工成本等等。

因此,在技术上,应加强竹良种选育研究,尽早破解种业发展的瓶颈;在政策上,应引导和激励加快推进竹林改造提升,加强道路等基础设施建设,提高林农补贴;在生产上,不断改进竹材加工装备,加强生产设备自动化、智能化研发。如此,才能从原材料、运输到加工的每一环节上降低生产成本。

江西、安徽、福建、浙江、四川等竹资源大省均已出台相关政策文件,助力当地竹产业突破瓶颈、转型升级。

例如安徽出台《加快“以竹代塑”发展实施方案》,明确4项重点任务、12条具体举措,推动“以竹代塑”资源高效经营,产品做优做精和广泛应用,将“以竹代塑”产品纳入政府采购支持范围,加大财税金融支持,力争到2027年,全省竹林面积保持在40万公顷以上,省级以上竹产业龙头企业超过100家,竹产业综合产值达600亿元。

推广“以竹代塑”,推动竹产业创新发展,既要靠政府引导,也需市场、企业主导。

如果苏轼生活在今天的安徽,一定是幸福的。安徽竹资源丰富,现有竹林面积600余万亩,居全国第七位。目前,池州市、黄山市、宁国市、广德市、岳西县五地入选“以竹代塑”应用推广试点名单。

近年来,安徽因地制宜发展竹产业,大力保护和培育优质竹林资源,提升竹林经营水平,涌现出以池州鸿叶集团、广德森泰木塑等为代表的领军企业,推动竹日用品、竹建材、竹工艺等上百种产品开发,“以竹代塑”产业体系正逐步完善。

“以竹代塑”代的是塑料,根本上是要求竹材精深加工、拓展应用场景、畅通购买渠道。只有克服劳动力成本高、精深加工水平有限等“路障”,竹产业才能真正做大做强,“以竹代塑”的发展前景才会更加广阔。

据安徽时评 撰稿:汤超