在很多人看来,春节给孩子发压岁钱红包是极具仪式感的事,这不仅是春节文化的传承,是沿袭已久的民俗,也是亲情的特定表达方式,传递了长辈对晚辈的爱意和祝福。

小时候过年,除了能穿新衣,吃好的,最盼的就是走亲戚或亲戚来的时候收到长辈给的压岁钱。上世纪八九十年代,农村人家的经济条件都差不多,给孩子一般是5角到1元钱。

那时候的压岁钱,是用一张小红纸包着,有的人走亲戚,临时起意想给对方孩子包钱,身上又没带红纸,就撕墙上的对联纸代替。对我来说,压岁钱是妥妥的意外之财,所以不在意多或少。并不是所有亲戚都给,一般是直系亲属,有些经济条件差的也不会给。

收到压岁钱,无论钱多钱少,孩子们都会告诉父母。母亲经常说,大人给孩子红包,是祖祖辈辈传下来的习俗,也是亲戚间的人情往来,可以收,但遇到对方孩子时也要回给一个,否则人家大人不高兴,也不合规矩。长大后,才知道“大人不高兴”这句简单的话透着压岁钱里的“学问”,人情往来是互相的,如果只是单向讲人情,亲戚走着走着就淡了。这些,需要熟悉传统文化的人才能想透。

前两天,网上有消息说,有些农村老人收入来源少,但农村过年给孩子压岁钱红包有“攀比风”,有的地方起步就要200元,有的甚至给500、600元......这给老人造成了经济负担。这种情况,城里其实也存在。

前几天,一位年长者说,今年春节不打算走亲戚,晚辈太多,要给的红包多,自家孩子又不喜欢走亲戚。另外,红包数额的“行情”,也会导致红包水涨船高。而从直接原因深入思考,“自家孩子又不喜欢走亲戚”“有些家庭孩子少的,拿出去的钱多收回来的少”这些,都折射了一个现代性焦虑,这种焦虑延续下去,可能会导致传统“亲戚文化”的感情裂痕。

本来, 给晚辈压岁钱红包,传递的是节日祝福,而不是钱多钱少,这本应该是很快乐的事。但红包让很多人有了经济和心理上的负担,也违背了传统习俗内涵。

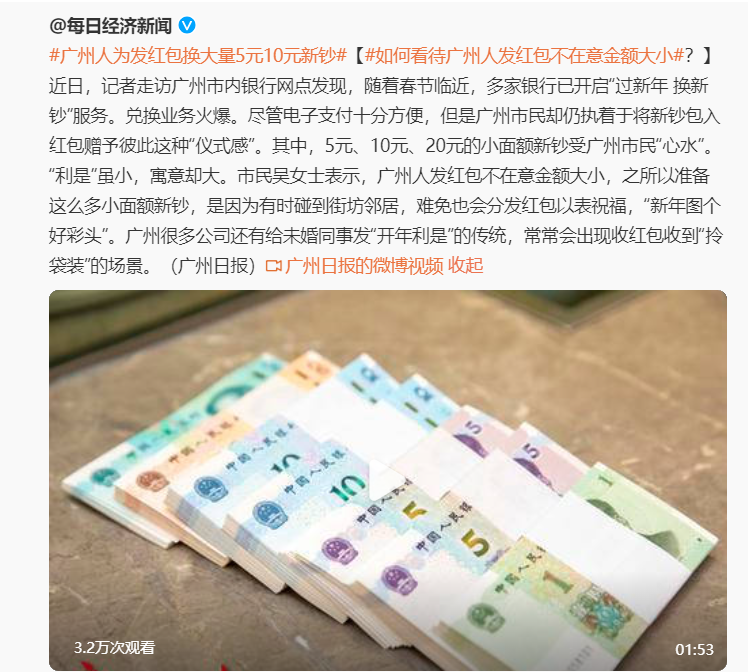

很多地方政府或文明办等机构也看到了这个问题,在倡导大家形成文明、节俭、健康的过年习俗时,提醒应理性看待压岁钱红包,避免成为人情往来的负担。广州等地在这方面的习俗就很好,经济发达,有钱人多,可春节红包给10元、20元是很普遍的。而且,广州人不在乎红包金额大小,但喜欢把新钞放进红包相赠,注重这种仪式感。

广州人的这种好习俗,应该在全国各地普遍倡导、形成。如果广州以外的地方,给孩子红包也只有10元、20元,但大家都习以为常,乐于接受,那么发红包的快乐肯定会回归。

如果短时间不能完全适应广州人的这种“通透”,起码我们得尽快达成共识,给晚辈红包要量力而行,表达了感情就行,不能在意钱的多少,给的人要有这观念,收的(家长)更要有。

另外,亲情来往一定要“双向奔赴”,比如说你家有三个娃,人家只有一个,人家给你三个娃都发了红包,你可以累计总数后回给对方,也不要加钱,互相持平就行。祝福的意思到了,也没给对方产生负担。如果长辈身边没小孩,他要给你娃红包,尽量婉言谢绝,领心意不收钱,实在拒绝不了,就买同等价值的礼品回赠。如果当场不合适回赠,也可以把这个人情记住,找机会同等回礼,总之,一定做到礼尚往来。

希望在这个春节,因为发红包、收红包产生的烦恼,会变少一些。

吴永泉