新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 每天,安徽省生态环境监测中心的工程师朱超都要与来自巢湖的浮游植物(藻类)、浮游动物和底栖动物等样品打交道。根据生态环境部的工作部署,自2019年起,在长江流域中下游5省重要水系节点同步开展水生生物试点监测,我省巢湖作为试点区之一,目前已完成三年的监测工作。

以巢湖东湖心点样本为例,日常监测中,每升水中含有的藻类细胞数量可达数百万个,常见藻类二三十种,在水华期间,藻细胞数量可达千万级别,严重时甚至上亿。下一步,安徽省生态环境监测中心对水生生物的监测将从巢湖扩大到整个长江流域,助力长江流域生物多样性保护。

水生生物监测分析 巢湖为试点

有的外形酷似铃铛,有的像乌龟壳,有的像鞋垫……在安徽省生态环境监测中心监测分析室内,各种水生生物样品通过显微镜呈现出各种形态。这些样品来自巢湖的八个国控监测点位,通过实验室分析,今后,巢湖水生生物的整体情况将得以呈现,并有助于长江流域生物多样性的保护。

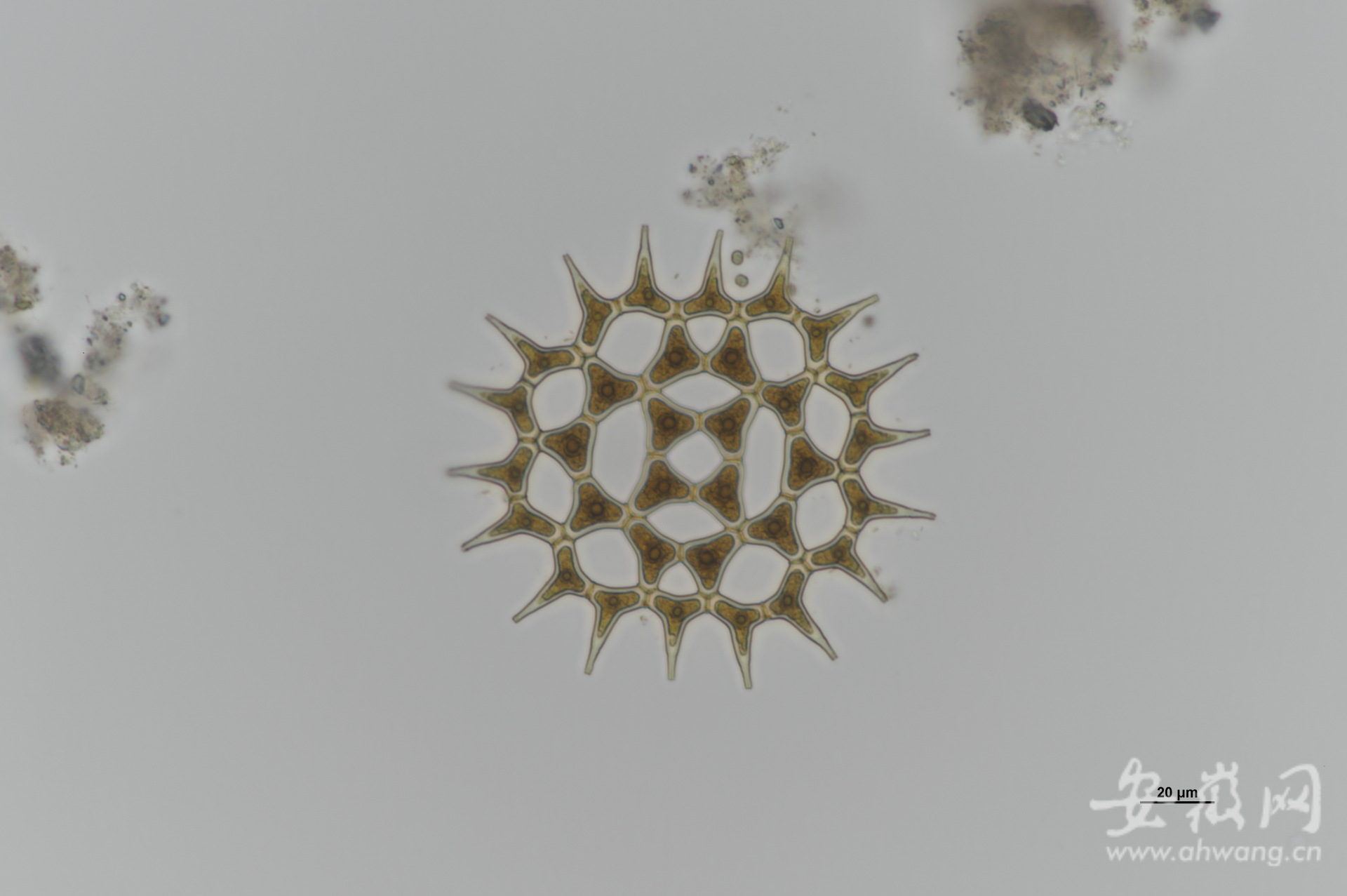

盘星藻,浮游植物。

根据生态环境部的整体部署,在江苏、浙江、安徽、湖南、湖北五省开展长江及重要支流水生生物监测试点。“作为安徽境内长江流域的一条重要湖泊,我们省选择巢湖作为试点进行水生生物监测分析。”朱超告诉新安晚报、安徽网、大皖新闻记者,借鉴欧美发达国家的水环境质量评价体系,完整的水生态评价主要包括三个方面,分别为物理评价、化学评价和生物评价。“物理评价比较好理解,比如生物栖息地、生态流量、自然岸线情况、水利工程情况等;化学评价指的是总磷、总氮、水体的透明度等水质状况。”朱超表示,我国的生物监测开始于上个世纪70年代的环境污染调查,对于湖泊来说,水生生物指标包括大型底栖动物、浮游植物和浮游动物等,具体针对于巢湖的监测,在一年中会选择春、秋两季进行取样。

鞍甲轮虫,浮游动物。

朱超介绍说,由于水生生物对环境的响应是一个长期的适应过程,通过监测结果来说明水生态环境质量状况需要大量的实验结果,因此,长期不间断地监测更能说明水体的变化情况。

1升巢湖水 藻类可达300多万个

中庙、兆河入湖区、东湖心、湖滨、新河入湖区、西湖心、龟山、黄麓,在朱超的桌子上,摆放着来自巢湖八个国控监测点位的样品。

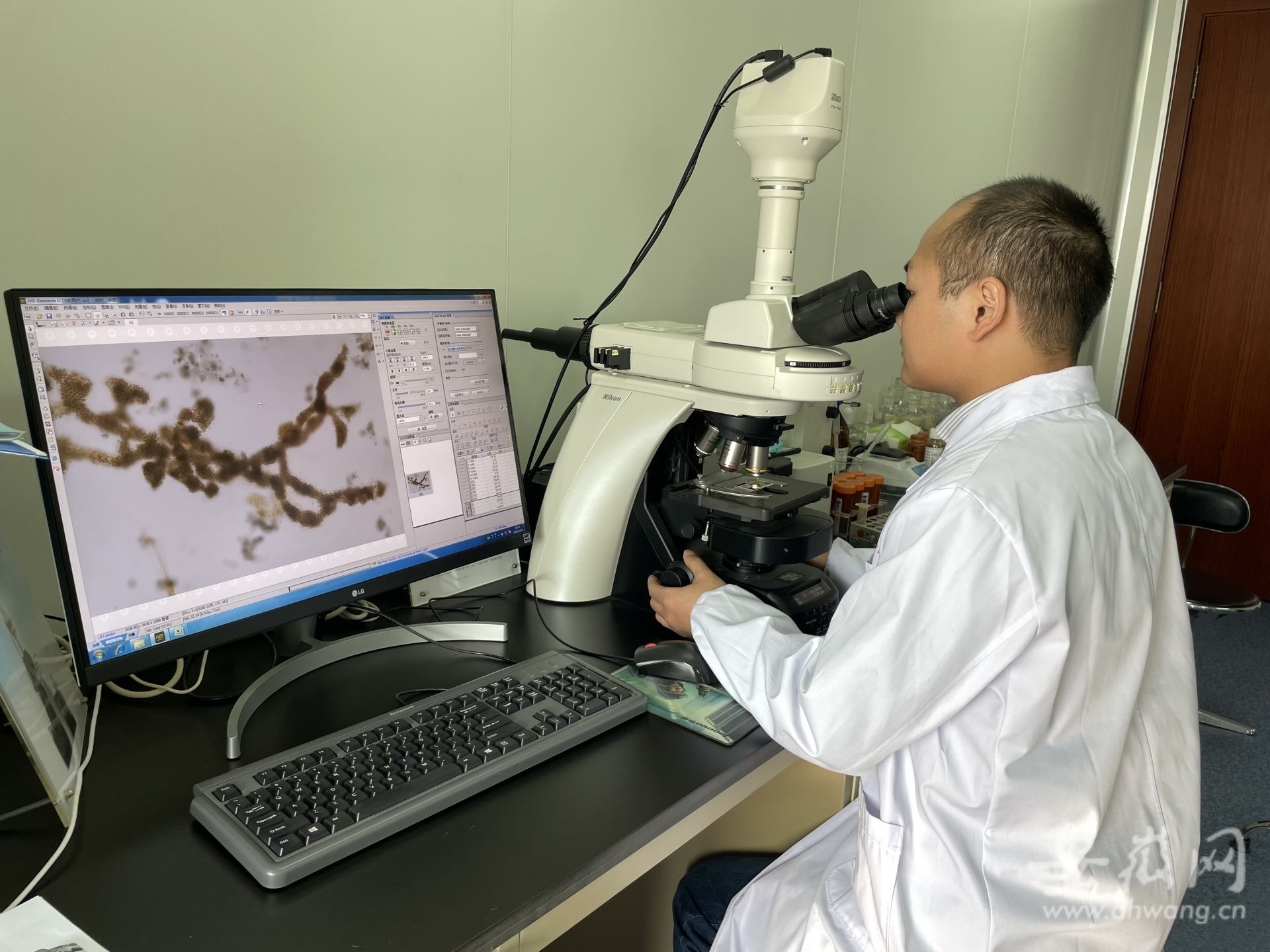

“我们的监测分为定量、定性两个方面,以浮游植物为例,定量主要是分类计数藻细胞数量,明确水体中的藻细胞密度,定性就是对藻类的门、属、种进行鉴定分类,主要用于生物多样性的评价。”朱超解释说,以定量检测为例,每一升水要先浓缩为30—50毫升,在沉淀物中,既有藻类,也有浮游动物。之后,他的工作就是要通过显微镜进行观察。“你看,这是鞍甲轮虫,像乌龟壳,这是拟铃虫,外型像铃铛,还有晶囊轮虫、多肢轮虫、象鼻溞等等。”朱超指着电脑上的这些图片告诉记者,对于在显微镜下发现的藻类和浮游动物,不仅要留下它们的图片,还要计数它们的数量,并记录下来。

巢湖八个国控监测点位的样品。

朱超说,在电脑上显示出来的画面只是显微镜下的一个视野,在放大400倍下,大约占计数板的900分之1。“计数板上的样本体积为100微升,一天下来,我只能完成一个载玻片的观察。”朱超解释说,为了尽量不遗漏,他通常会按照“S”型路线进行观察,并且需要不断调焦。“刚开始可能会觉得这项工作比较有意思,但时间久了特别考验耐心、细心,并且要保持较低的错误率。”

据了解,以巢湖东湖心点的样本为例,日常监测中每升水中含有的藻类细胞数量可达数百万个,常见藻类二三十种。水华期间,藻类增多,以微囊藻、长孢藻和束丝藻等水华蓝藻为主,1升水中能达到上亿个藻类细胞。

巢湖已监测出底栖动物20多种

对于底栖动物的监测来说,除了需要脑力,也是一件耗费体力的活儿:每次取样时,朱超和同事们都要带着专门的采泥器,每一铲下去,约为十六分之一平方的面积。

“采泥器从外观上来看,就像一个缩小版的铲车爪,通过绳子将采泥器放入水里,采泥器在接触到湖底后会自动‘抓’起底泥。”朱超解释说,巢湖的平均水深在3米左右,丰水期最深可达5-6米,目前所使用的采泥器可以满足监测需要。回到实验室后,他们要用筛网对底泥进行初筛,之后淘洗,再挑拣出石子等杂物,剩下的就是一些肉眼可见的底栖动物。

朱超正在使用显微镜观察样品。

据介绍,肉眼可见并不代表肉眼可识别,要想准确定性为哪种底栖动物,有时也需要借助显微镜和解剖镜等专业工具。朱超告诉记者,目前巢湖可监测到的底栖动物有20多种,常见的有寡毛类的水丝蚓、管水蚓和摇蚊幼虫等水生昆虫。“底栖动物有提示水质的作用,通过我们的长期监测,不仅能够找到各种底栖动物与水质好坏之间的关系,也为生物多样性的保护工作提供依据。”

安徽水生生物监测将扩大到长江流域

据了解,“十四五”期间,我省对于水生生物的监测将从巢湖这一试点扩大到长江干流。由于我省的长江干流国控断面有比较完整的水质历史数据,对于水生态的评价也更加完整,因此这项工作拟从长江干流安徽段的9个国控断面开始。

朱超介绍说,为加强生物多样性保护,提升监测能力,我省将持续推进生物多样性调查监测,并重点推进生物多样性保护优先区域和长江重点生态区等区域的生态系统调查、物种多样性本底调查、重要遗传资源调查等工作。同时,建立水生物资源监测体系,在省内一江八河及44个水生生物保护区等禁捕水域和淮河、新安江等重点水域系统布局,组织开展定期定点连续监测和专项监测。

“我国对于水生态的监测起步较晚,长江干流流经11个省市自治区,每个地方的水生态情况都有不同,具体到安徽来说,通过对水生生物进行监测,今后将形成符合安徽实际的水生态评价体系。”朱超表示,长江及重要支流水生态环境质量专项监测集中分析工作的进行,将为建立健全长江及重要支流域水生态环境监测和评价体系、跨界断面水质目标考核和划清省、市、县级行政区域水环境保护责任提供了强有力技术保障。

新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 姚一鸣

编辑 陶娜