无论是好莱坞大片《人工智能》,还是经典美剧《西部世界》,影视剧中未来的“人形机器人”,拥有着和人一样的外形外貌、运动和思考能力,甚至和真人难辨真假。

科技的发展,让人们对人形机器人技术充满憧憬与遐想——未来有一天,那个“他”,能否足够“智能聪明”,能够帮人处理家务、工作,和人亲密互动,提供情绪价值,成为服务人类的好帮手、照顾老人的好看护、陪伴孩子的好伙伴?

因此,人形机器人产业被认为是一个万亿级的产业大赛道、一个产业变革的新“风口”。

今年以来,DeepSeek掀起一轮人工智能大模型热潮,春晚上会扭秧歌的人形机器人着实让人惊艳。这些创新的闪光点,引发人们更大的期待:国内人形机器人技术发展得怎么样了?能否把AI大模型嵌入机器人里,让机器人更聪明更智能?

理想很丰满,但科技的发展却需一步一个脚印的迈进,当前国内外的人形机器人技术,如同一个蹒跚学步的孩子,虽显稚嫩,但在茁壮成长。

广东深圳、浙江杭州等是国内人形机器人行业发展领先的地区。深圳拥有被称为“全球人形机器人行业第一股”优必选牵引的产业链竞争优势,并在国内率先发布专项支持政策。浙江杭州的宇树科技今年以来声名鹊起,也成为各方关注的行业“顶流”。

安徽近年来志在打造新兴产业聚集地,在人形机器人行业正在潜心布局、加速前行,正在形成“大脑—小脑—本体”的全产业链。

通过在合肥、芜湖实地调研采访安徽人形机器人产业链的相关企业,可以深切感受到,安徽全产业链布局人形机器人的努力正在逐步收效,能否抓住产业起飞“风口”,与国内先发地区在大规模产业化和商业化应用上保持相对同步的发展节奏,值得关注和期待。

“少年”与“硬汉”

“咔咔咔”,伴随一阵阵沉重的脚步声,一台一米六左右高的机器人“小家伙”迈起沉重的“大脚丫”,正在努力前行。从上台阶到下坡,再到走过“坑洼”地带,蹒跚前行的“他”,像极了刚学步的幼儿。

“只要是人走的路,机器人都要走,我们模拟了几乎所有的家用场景”。在合肥零次方机器人有限公司实验室,公司创始人、“00”后闵宇恒说。

闵宇恒是清华大学人工智能专业硕士,也是个典型的“理工男”。他们公司研发的人形机器人叫Zenrith,全身具备27个自由度,集成了先进的硬件架构与AI智能算法,能够适应多种场景应用,执行复杂的交互任务。

“这台人形机器人已经进化到第四代,身高大概和12岁孩子差不多,是个‘青春少年’,未来‘他’可以陪伴小朋友们玩耍、学习、娱乐和AI教学等,同时在家庭里还能处理端茶递水,收拾衣物等简单家务。”闵宇恒边说着边向记者介绍他年轻的同事们,这家成立于今年1月的企业,公司团队大多都是年轻的“00”后。

年轻的团队,研发出的机器人也更具青春活力。

转身、扭头、挥手,Zenrith机器人会的可不少。“他”还能“学人的动作”,人只要带上专门的感应装置,无论是挥动手臂,还是跳段舞蹈,“他”都能模仿,整体过程显得非常“丝滑”。

据介绍,Zenrith未来3-5年将逐步进入家庭领域。今年2月,零次方刚刚完成数千万元天使轮融资。2025年计划实现200余台人形机器人的量产,并完成面向中小企业用户市场的可行性验证。

“我们的团队坚信走AGI这条道路,相信不断的坚持一定能实现从0到1的突破。希望更多的人形机器人走进家庭和工厂,成为人们的好伙伴、好帮手。”闵宇恒表示。

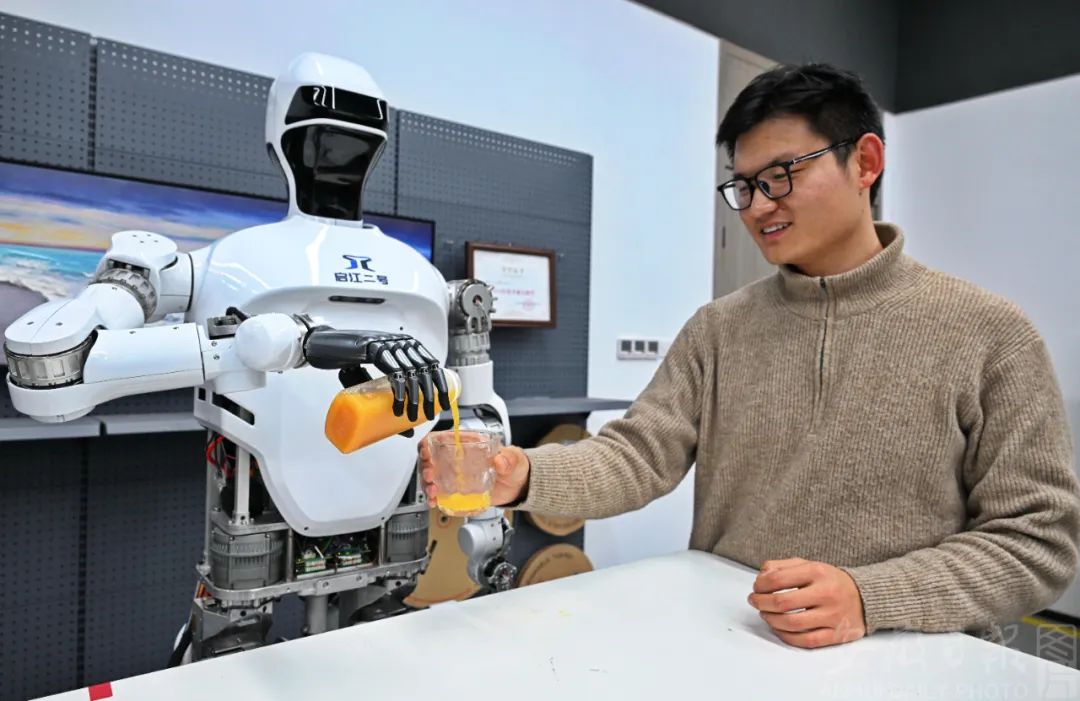

如果说,Zenrith是个陪伴孩子的“机器少年”,那么江淮前沿技术协同创新中心研发的“启江二号”则是一个“机器硬汉”,这台有一个成年男性高的人形机器人,明显看起来壮硕了不少。

“启江二号”人形机器人身高达1.8米,体重60公斤,全身拥有38个自由度,整体续航时间超过2小时。采用前屈腿构型的拟人设计,增加踝关节自由度,具备自主性、灵活性。与一代样机相比,具有更可靠的指挥中枢、更大的臂手操作空间、更拟人的行走步态、更强的环境适应性。

工作人员向记者演示了“启江二号”机器人臂手协同的技术,工作人员带上感应“手套”,机器手臂就能根据人手作出各种动作,并能自动抓取物体。

不远处,另一个机器手臂不需要人的协同,会自动“打螺丝”,另外,只要你给一个指令,它会自己抓取果汁倒进杯子里。

“我们结合语音交互、手势识别等多种交互方式,构建智能感知-决策-交互架构,进一步提升人形机器人智能性、自主性与泛化性。目前,技术位于国内第一梯队”。江淮前沿技术协同创新中心、人形机器人研究中心主任康鹏说。

这样一台人形机器人成本必然高昂,什么时候能“飞入寻常百姓家”?这势必要降低成本。

康鹏表示,降低成本必须加大研发力度和批量国产化,后续将构建“源头创新-概念验证-中试熟化-企业孵化-产业发展”全链条创新发展体系,有信心进一步提升产品成熟度,降低生产成本。

机器人“肢体”有真功夫

作为最终成品的人形机器人,其实是各个智能化的肢体拼接而成。

《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027年)》专门提到,要发展肢体关键技术群,即面向人形机器人高动态、高爆发和高精度等运动性能需求,用好现有机器人技术基础,系统部署“机器肢”关键技术群攻关,创新人体运动力学基础理论,打造仿人机械臂、灵巧手和腿足,突破轻量化与刚柔耦合设计、全身协调运动控制、手臂动态抓取灵巧作业等技术。

在采访中,一些并“不像人”的机器人,或者说仅仅是一个肢体,其表现和应用前景也令人惊叹。

在零次方公司,多模态抓取机器人其实就是一个机器手,它像一个非常智能的“抓娃娃机”,你只要语音输入一样物体,它就能轻松地将其抓取放进篮子里。

无论是签字笔,还是手机,还是玻璃杯,只要你告诉它,它就会精准识别,还会轻拿轻放。

这样的抓取机器人,其实就是人形机器人的“肢体底座”。

在它的隔壁,还有一款叠衣服机器人,它能将散落杂乱的衣服收拾整齐叠好,虽然动作还没有人类那么娴熟,但其智能化程度和灵巧度颇高。

在江淮前沿技术协同创新中心,这里的康养机器人让人看到巨大的市场潜力。

“这款双髋助力外骨骼机器人,穿戴上后,老年人走路、上楼梯可以助力,它的智能之处在于它有独特的算法,知道人什么时候需要助力,什么时候不需要。”该中心康养机器人研究负责人邵东升表示。

通过亲身体验可以发现,穿戴上这款设备后,一抬腿就能感受到助力,这样上楼梯、爬山明显感觉更省力了。

智能可操控轮椅已不罕见,但困扰残疾人的是,如何在复杂路面行驶尤其是跨越台阶。该中心正在研发的智能轮椅代步机器人可将轮子由圆形自动转化为三角形,在上台阶时自动切换模式,这样坐轮椅者无需起身,更无需别人辅助,就能自动上台阶了。

“我们前期多次听取了老人们的意见和建议,作了设计和修改,相信随着技术的逐渐成熟,产品价格将更便宜,更多老人能使用上我们的智能机器人”。邵东升说。

“大脑训练机”与“敏捷小脑”

人,之所以有思考和运动能力,是因为有着大脑与小脑的“指挥中枢”。

机器人也一样,只不过它的大脑与小脑依托的是智能算法。

在安徽聆动通用机器人科技有限公司,技术人员正在调试硬件和软件,一台台机械手臂的背后,是电脑屏幕上密密麻麻的技术代码。

这家2024年才成立的公司,是科大讯飞深度孵化的企业,也是安徽省首家“大脑-小脑-本体”全链路自主可控的具身智能机器人大脑及本体的高科技初创企业。

“可以把我们理解为‘讯飞系’,我们所做的人形机器人大脑是基于星火大模型的技术底座。”公司CEO季超表示。

人形机器人的大脑具体能干嘛呢?“简单来说,就是‘能理解、会思考、能干活’。”季超说,在很多工作环境中,我们不仅仅是要用一个简单的机械臂来操作,而是能决策会思考,知道“怎么干、干什么”,这里的“大脑”相当于软件,目的是让人形机器人具有高度智慧化的作业能力。

该公司首款预售产品是面向机器人数据采集全链条应用的具身智能采训推一体机。该产品能够满足市面上大部分机器人的数据采集需求,并支持模型训练和推理工作,是一款行业级通用数据采集设备,同时也是领先的具身智能模型训练平台。

“简单而言,我们是做To B(企业对企业)业务的,可以把它理解为人形机器人的‘大脑训练机’。”季超认为,他们关注到了杭州宇树科技的惊艳表现,这说明人形机器人的硬件水平已经达到了一定水平。该公司更注重算法领域的突破,实现人形机器人整体性能的提升。

众所周知,小脑负责人的整体平衡和运动能力。在人形机器人领域,这一“器官”也非常关键。

在中科深谷公司,一台名为“田螺1号”、正在研发中的人形机器人格外醒目,这台机器人应用于行政办公、居家服务、医疗护理及教育娱乐领域。它接入了大模型DeepSeek,并通过自身强化学习可实现行走、抓取、甚至模仿人类表情等复杂动作。

这款机器人有个核心技术——“CSPACE实时仿真控制系统”,简而言之就是通用智能机器人“敏捷小脑”。该系统可直接对标欧美一线品牌。

“CSPACE可根据环境变化和任务需求,自动调整机器人的运动策略,以实现更灵活的运动控制,确保机器人动作高效流畅、动作精确。‘敏捷小脑’可实现人形机器人在不同环境条件下执行复杂任务,在工业、康养、家庭服务等领域具有广泛应用前景。”该公司相关负责人告诉记者。

“硬核”的关键零部件

安徽明确了到2027年构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态,其中的“2”为打造合肥、芜湖两个产业先导区,合肥先导区突出研发制造和推广应用,芜湖先导区突出关键零部件生产配套。

在芜湖市,人形机器人的关键零部件企业也正加速成长。

作为机器人的“关节”,RV减速器曾长期依赖进口,成为制约中国机器人产业发展的关键瓶颈。

“十年前,国产机器人80%以上使用日本产品,现在通过持续攻关,目前已实现10种精密减速机批量生产和销售,产品广泛应用于工业机器人光伏、搬运、码垛、喷涂等市场。”芜湖奥一精机有限公司运营负责人侯长永介绍。

在人形机器人领域,RV减速器的技术要求更为严苛。

“人形机器人需要爆发力、响应速度和精度的完美平衡,这对减速器的材料、工艺都提出了挑战。”侯长永说。目前公司针对关节模组需求开发了微型化产品,同时布局无人驾驶汽车用大尺寸驱动器,形成“工业+服务”双轮驱动格局。“像这种尺寸大的产品可以用来做无人驾驶汽车的驱动器,尺寸小一点就可以做人形机器人的关节模组。”

在芜湖清能德创电子技术有限公司的实验室里,新一代伺服驱动器正在接受测试。

“这款产品专为人形机器人设计,可满足髋、膝、肩等关节的高动态需求。”副总经理叶其守表示,公司通过EtherCAT总线技术、单芯片多轴控制等技术突破,成功实现机器人用伺服驱动的进口替代。

清能德创的伺服产品已实现年配套工业机器人超2万台,市场覆盖多关节、SCARA、并联机器人等全品类。清能德创坚持持续拓宽产品赛道,相继推出应用于四足机器人和双足机器人的高功率密度高性能伺服产品、多款高端直驱伺服产品以及新一代模块化伺服等产品,从机器人向数控机床、半导体、显示面板等更多领域延伸,提供行业定制解决方案,助力企业实现智能化升级。

当大多数企业聚焦零部件技术创新时,酷哇科技选择了一条差异化路径——用AI大脑重新定义机器人价值。

“我们理解的智能机器人,就是AI大脑加上它的物理载体,载体可以是车、设备或人形本体。所以我们一直在致力于用这种人工智能技术去赋能各种物理工具,使得它具备人的思考能力和智慧。”商务总监张挺说。

酷哇科技是芜湖本土的一家专注于人工智能技术和自动驾驶技术研发创新和应用的企业。酷哇依靠自动驾驶领域的创新应用打造人工智能的应用场景,目前产品覆盖了环卫、物流出行等领域。

其主打产品“独角兽”系列已经在全国30多个城市展开了业务布局,投放约几千辆。2024年,酷哇公司产值突破15亿元。

依托自动驾驶领域积累的算法优势,酷哇将数万台环卫车、物流车转化为数据采集终端,构建了大量的真实场景数据库,为其人形机器人研发提供了独特的训练资源。在硬件端,酷哇科技也展现出罕见的跨界整合能力:从1吨到18吨环卫车辆的自主制造经验,使其在人形机器人结构设计、动力系统开发等方面占据先机。

在位于芜湖经开区的安徽墨甲智创机器人科技有限公司展厅内,工作人员带上数据手套跳舞,机器人也随之一起起舞,动作简直“神同步”。

“这是我们打造的营销机器人‘莫茵’,主要应用在汽车营销场景,即将进入世界各地的奇瑞4S店推广应用。”安徽墨甲智创机器人科技有限公司执行副总经理夏鹏介绍,企业已经成功研发了人形机器人和机器狗两款产品,已经初步用于商用,其中人形机器人主要用在4S店营销,今年将在奇瑞全球4000余家4S店全面铺开。

墨甲智创是奇瑞集团孵化的科技企业,主要依托奇瑞汽车产业技术优势,加强具身智能产品的研发、测试及产业化应用。企业当前着力加强人形机器人研发,一方面聚焦精细化操作,另一方面通过数据喂养,提升其智能化水平,拓展更多应用场景,未来进入千家万户。

锻长与补短

业界普遍认为,2024年是人形机器人发展的元年,随着人工智能技术深度融入机器人等物理实体,人形机器人正在打开人类世界的无限可能。

2024年,全球人形机器人市场规模约140亿元,本体制造企业超160家。高盛预测2035年全球产业规模将达到1万亿元;中国人形机器人产业本体企业超70家,市场规模约占全球1/3。

2024年,安徽出台实施《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027年)》,提出做优整机、锻造长板、补齐短板、共建生态的重点任务。

目前,全省共有涉及人形机器人高校院所研发团队13个,产业链企业约40家,已形成整机产品8个。其中,本体研发制造企业及院所10家、“大小脑”及关键零部件企业30家。

虽然安徽具有创新优势,但不可否认的是,在大模型及整机产品与国内外先进产品存在代差,现有企业与深度求索、宇树科技、云深处等领先企业差距较大,减速器、动力电池、传感器、微特电机等关键核心零部件方面基本为空白,产业缺乏精准靶向的支持政策,产业链条还不完整,产业集聚尚未完全形成。

如何“锻长”?怎样“补短”?安徽省工信厅相关处室负责人表示,将在整机研发上,支持聆动通用、江淮前沿技术协同创新中心、中科深谷等产品迭代升级,支持启智等企业新整机产品研发。在关键技术攻关上,推动多类型机器人“大脑”模型、通用智能机器人技术底座等关键核心技术突破和成果转化,加快推动我省工业机器人零部件企业布局人形机器人;大力发展智能传感器、伺服电机、谐波减速器、动力电池等关键零部件,补齐关键零部件领域短板。

在扩大整机应用场景方面,安徽提出,将开发面向巡检巡视、设备检修等场景的多模态大模型人形机器人;开发面向国网、水务、石化等领域的特殊作业人形机器人;开发面向汽车、3C 制造、钢结构、光伏等领域的轻量化大模型人形机器人;开发面向家政服务、养老陪护 等领域的智能机器人。

安徽省发展改革委相关处室负责人说,为加快全省人形机器人产业发展,安徽省发展改革委推动设立了安徽省人形机器人产业创新中心,汇聚优势力量共同开展人形机器人关键技术研发,推动解决产业共性急需问题。聚焦产业需求和核心技术突破,正在组织开展生产制造、应急救援等领域人形机器人场景需求和能力供给对接,加强企业、高校、科研院所的协同创新,在实现技术落地的同时推动人形机器人整机、关键部组件等产品升级迭代。

科技之门已然打开,美好未来不再遥远。

就像20年前我们无法想象全民电子支付与网购有多便捷,10年前的我们无法想象通用人工智能大模型有多厉害一样,科技的发展总是会超越人类的预期,给人以无限的遐想。

下一个10年会怎样?期待那个聪明的“他”闪亮登场,真正造福人类。

(江淮观察)