很多年以后,当人们回忆起1999年4月27日的那个夜晚,见证奇瑞自主研发的第一台发动机点火成功时,他们还会跟当晚一样流下眼泪。

如果你不了解这一刻的成功凝结了奇瑞人多少的艰苦和辛酸,你无法理解这些工程师、企业家们为何如此动情。在上世纪90年代,中国还没有自主开发的轿车用发动机,但创立才两年多的奇瑞,却在芜湖的“小草房”里啃下了这块硬骨头,用无与伦比的勇气和信念蹚出了中国汽车发动机自主创新的道路。

对汽车之“心”的研发,就此开启了奇瑞20多年的创新之路。

自力更生 啃下“硬骨头”

发动机被称为汽车的“心脏”,是汽车工业最重要的核心技术之一。1997年正式成立的奇瑞,从创立之初就深刻认识到,要想自主造车,首先要解决“心脏”问题。因此,奇瑞坚持“先发动机、后整车”的原则,率先攻关发动机核心技术。

在人才紧缺、资金匮乏的情况下,奇瑞于1996年千方百计筹措资金,从英国引进了一条二手发动机生产线,希望通过拆解、组装和使用,实现产品和制造技术的消化吸收再创新。由于没有掌握组装生产线的技术,奇瑞不得不与英国方面达成了一项名为“交钥匙工程”的协议,即英方派出技术员对生产线进行组装,中国人全程不能参与组装过程。

外国团队换了一拨又一拨,但项目进展缓慢,实现预定目标遥遥无期。尹同跃等公司领导层把大家召集起来,决定破釜沉舟,背水一战,自力更生自己干。经过500多天不分昼夜、艰苦卓绝的钻研,奇瑞人终于克服了无数艰难险阻,将生产线安装完毕。

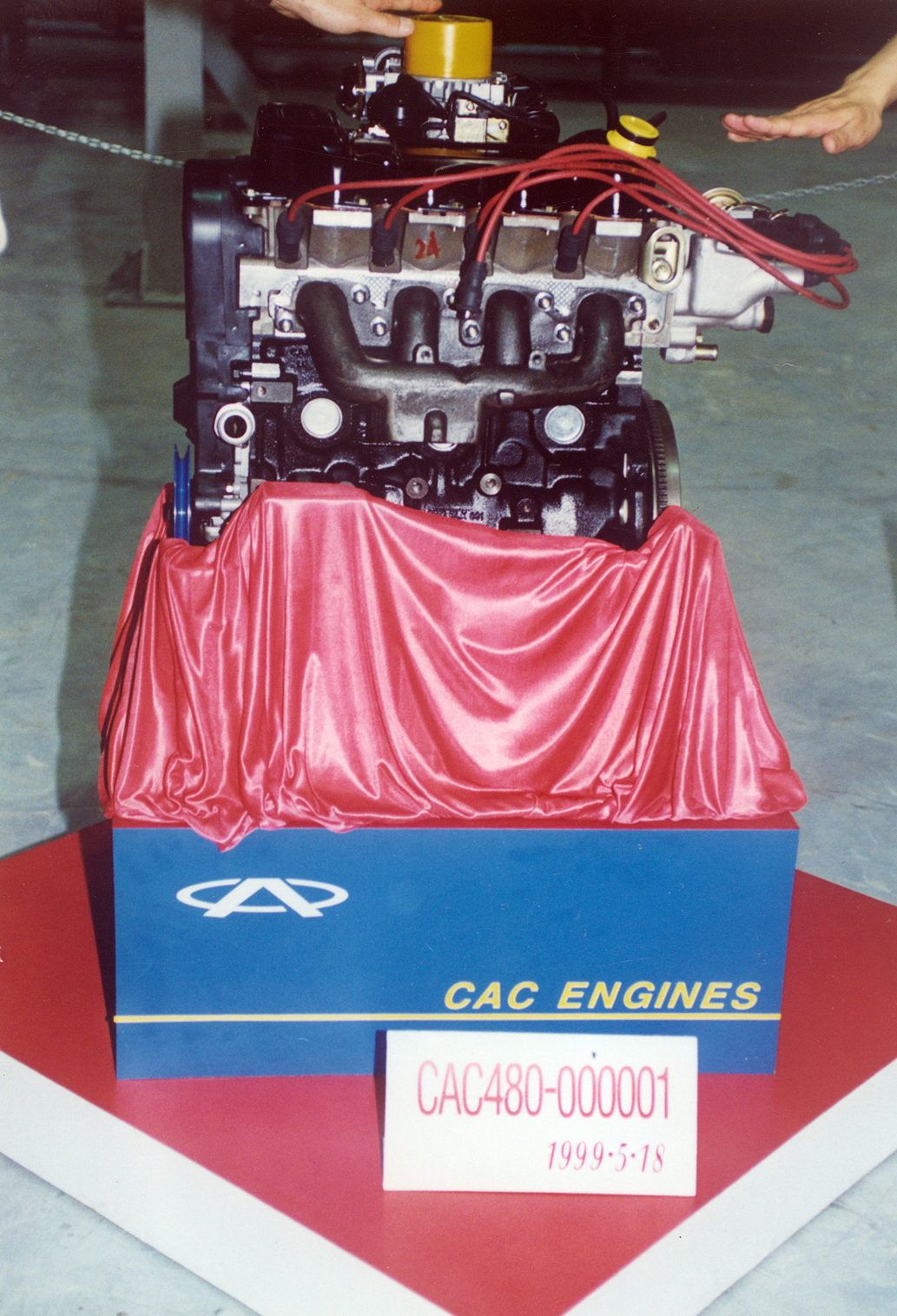

1999年4月27日下午,生产发动机的所有配件全部到齐。当夜,第一台发动机顺利下线,一次性点火成功,几乎所有在场的人都激动得抱头痛哭。对于这一刻,他们奋斗了太久,期待得太久。5月18日,奇瑞举行了盛大隆重的庆功仪式,并正式宣布发动机研制成功。

奇瑞“被逼”着独立自主完成了技术消化,初步建立了基本的发动机开发能力,成为奇瑞发展史上最为重要的里程碑之一。

奇瑞上产的第一台发动机

有了自己生产的发动机,就有了整车项目的核心部件,为奇瑞自主造车打下了坚实的基础。同时,啃下这块硬骨头,也让奇瑞人深刻地认识到,花钱买别人淘汰的技术,只能永远落后。中国人如果没有发动机的自主研发能力、开发体系和研发团队,就不可能实现汽车强国梦。

从此,奇瑞人更加坚定了初心,要走自主创新之路,要把核心技术牢牢掌握在自己手里,要让中国汽车拥有世界领先的“中国心”。

“技术奇瑞”金字招牌

随着第一辆轿车“风云”下线,奇瑞产品迅速得到市场认可。紧接着,奇瑞制定了新的发展规划,首要任务就是开发全球领先的发动机。2002年,奇瑞决定投入当时的全部“身家”约10亿元,与奥地利AVL(李斯特内燃机及测试设备)公司合作开发第一代发动机家族,共三个系列18款产品。

当时,大多数第一代发动机的技术,从来没有在国内使用过。可变气门正时VVT技术可以调节配气相位,兼顾不同转速区间的需求;涡轮增压利用废气能量提升充气效率,增加升功率;缸内直喷将燃油直接喷入燃烧室内,改善雾化,促进充分燃烧,提升热效率和性能水平……这些20多年前的技术,到现在仍然是发动机的主流。

可在当时,不少业内人士听说奇瑞投入巨资自主开发轿车用发动机,都认为奇瑞是在砸钱“找死”,肯定不会成功。但奇瑞历尽艰辛,创新开发出第一代家族发动机,不仅以实际行动推翻了认为中国品牌“肯定不行”的断言,还在中国车企中掀起了自主创新的热潮。

从那之后,一批国内自主品牌也纷纷迈上自主研发发动机之路,撑起了中国汽车工业的脊梁。而奇瑞自主开发轿车发动机这一划时代的创举,更是奠定了奇瑞后续20多年腾飞的根基。

领先的发动机技术,帮助奇瑞树立起“技术奇瑞”的金字招牌,让奇瑞成为国内自主品牌的佼佼者。奇瑞也成为国内第一个完整掌握发动机、变速器、底盘等核心技术的车企,自主开发了国内第一款TGDI缸内直喷涡轮增压发动机、第一台CVT无级变速器,第一个掌握发动机管理系统(EMS)技术,逐步建立了属于中国人自己的技术“创新池”。

借助优秀的人才、先进的设备和掌握的核心技术,奇瑞在自主开发汽车“中国心”的道路上一往无前。奇瑞第二代系列发动机率先在国内使用了集成缸盖、智能热管理等先进技术;第三、四代系列发动机的关键技术是缸内直喷,研发团队十年磨一剑,借助国内车企的第一个光学发动机试验室,开发出了最高效的燃烧系统……

进入新能源时代,奇瑞更是发力“燃油、混动、增程、纯电、氢能”多技术路线,为全球用户提供最佳解决方案。特别是在当前增速最快的混动赛道,发动机技术不仅直接影响混动车型的燃油经济性和驾驶性能,也是混动汽车实现高效、环保运行的关键因素。奇瑞27年深耕发动机的技术积淀,成就了混动赛道的竞争优势,助力奇瑞形成了“油电协同,优势融合”的灵活产品开发策略。

目前,奇瑞第五代系列发动机的主要应用场景是新能源混合动力,包括PHEV、HEV和REEV。混动专用发动机不仅追求极致的热效率,还要与混动专用变动箱充分结合,才能发挥出系统的最佳性能。奇瑞研发团队经过几十轮的迭代优化,设计出专门针对高效混动发动机的大直径气门,同时最大限度减小燃烧室的面容比,气道滚流比更是达到了汽油机的最高水平。

2023年,由奇瑞第五代ACTECO 1.5TGDI高效混动专用发动机、三挡超级电混DHT、无级超级电混DHT和混动专用电池及电池管理系统“新三大件”组成的奇瑞鲲鹏超能混动C-DM系统,获得了“中国心”2023年度十佳发动机及混动系统称号。截至目前,奇瑞已有累计10款发动机获选“中国心”十佳发动机称号。

2023年2月,奇瑞汽车火星架构-超级混动平台发布。

中国汽车的“理工男”

“技术奇瑞”金字招牌不断闪耀光芒的背后,是一群埋头攻关、砥砺前行的技术人员。在中国汽车行业,奇瑞的形象是颇为执拗的“理工男”,在发动机、变速箱等最难啃的“骨头”上“下血本”,用一代又一代人去完成技术目标。尹同跃也曾说过:“我们在技术方面需要拒绝平庸技术,不干则已,要干就是行业最牛。”

奇瑞创新团队是怎么炼成的?早在与AVL公司合作的时候,奇瑞的目标就非常明确,不仅要开发先进的发动机产品,掌握最先进的发动机设计技术,更重要的是,要培养自己的发动机“高精尖”人才队伍。

奇瑞先后派出了包括设计、CAE分析、试验开发、装配工艺以及整车标定和匹配部门的100多名骨干人员,长期驻奥地利格拉兹的AVL公司总部,时间长达两年半之久。一开始,AVL公司不太信任奇瑞的工程师,觉得技术水平达不到他们的要求。

但奇瑞工程师不服输,在异国他乡,他们发扬“小草房精神”玩命干。在外方人员休息时,他们加班写设计指南和开发规范,迅速提升技术本领。到了合作中后期,随着奇瑞工程师能力的提升,部分设计工作已经可以由奇瑞主导,交付物质量和工程师能力也得到了AVL方面的高度认可。最终,双方联合开发的18款发动机中有15款是由奇瑞工程师独立自主完成。

为了掌握最先进的发动机分层燃烧技术,奇瑞还顶住当时巨大的资金压力,购买了大批试验设备,其中包括价值4000万元的当时世界最先进的光学发动机。这笔费用在当时无异于天文数字,但在奇瑞看来,“再难不省研发投入”,真金白银必须投在创新的刀刃上。

独具特色的“AVL合作模式”,为奇瑞培养出发动机研发团队的核心带头人。在他们的带领下,不仅奇瑞发动机技术实现突飞猛进的发展,而且国内其他乘用车企业通过引进奇瑞发动机人才,也加快了发动机的自主研发。

勇当全球创新的“引领者”

技术是奇瑞的“根”,“根”深才能“叶”茂。

从过去的发动机、变速箱、底盘,到现在的芯片、电芯、软件、OS、智慧座舱、云平台、算法等,27年来,奇瑞坚持技术立企,以自主创新为核心战略,研发团队的工程师和科学家达到2万余人。集团先后承担了国家“科技支撑计划”“重点研发计划”等170多个项目,多次获得国家科技进步一、二等奖,三次被授予国家级“创新型企业”。截至目前,集团累计申请专利33000余件,累计授权专利20000余件,位居行业前列。

技术创新也为企业的发展带来了持久的动力。得益于掌握了混动发动机、混动变速箱等在内的新能源动力核心技术,奇瑞实现“油电协同”的灵活产品开发,打造出差异化的新能源产品,带动企业销量快速增长。在行业低增长状态下,奇瑞不仅保持了行业增速第一的发展态势,也是全行业唯一实现燃油车、新能源赛道“双增长”,国际、国内赛道“双增长”的企业。

技术创新永无止境。过去,在内燃机时代,中国汽车在技术创新上是“跟随者”和“追赶者”的角色,发动机、变速箱、汽车平台等核心技术,都是追赶着西方汽车工业的步伐。现在到了新能源汽车时代,在三电、智能化、AI、大数据等领域,全球研发人员都在探索技术“无人区”,谁更加重视原始创新的能力,有颠覆式的技术突破,谁就有可能成为行业的“颠覆者”和“引领者”。

面向未来,奇瑞将继续依托“瑶光2025”战略,打造出两大创新体系,“一是产品开发体系,把新技术、新应用源源不断地搭载到最新车型上;另一个是技术创新体系,对从0到1的技术、‘卡脖子’技术、想象未来生活方式的前瞻技术进行分解,每一项都安排专人聚焦突破”。为此,奇瑞布局了包括北美、欧洲、上海等八大研发中心在内的“日不落”全球研发体系,在全球范围内规划了“300+”瑶光实验室。

同时,奇瑞也全力打造智能化制造工厂,用全球先进的制造工艺、智能化管理、工业互联网运营、绿色低碳甚至负碳标准,制造高质量的汽车产品,加速建设世界一流绿色智能出行科技公司,为安徽做强做大汽车产业、加快建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群贡献新的更大力量。

安徽日报报业集团全媒体记者 刘旸 吴碧琦 项磊