大皖新闻讯 2022年9月,中国气象局和安徽省政府联合启动了第二次淮河流域大气科学试验,经过八个多月的准备工作,各项外场观测试验于2023年5月16日正式实施。

本次试验是继上世纪末中日联合开展的第一次淮河流域试验之后,以寿县国家气候观象台为核心,主要围绕淮河流域农田生态系统能量与碳水循环开展的大型科学试验,主要目标任务是揭示全球气候变化和人类活动的影响下流域能量平衡、水分循环和碳收支的新特征,探讨可能的物理过程和影响途径,揭示气象灾害关键致灾因子,为数值预报模式优化改进提供科技基础支撑。

寿县国家气候观象台为何可以成为这次科学试验的核心?该观象台究竟有何“过人”之处?近日,记者来到寿县,揭开其中的秘密……

航拍寿县国家气候观象台。

航拍寿县国家气候观象台。

定位

我国最早的5个国家气候观象台之一

如今,气候变化是世界最为关注的话题之一。我国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,建立综合气候观测系统是必然之势。

记者在采访中了解到,国家气候观象台是对气候系统多圈层(包括大气圈、水圈、冰雪圈、岩石圈和生物圈)及其相互作用进行长期、连续、立体观测的国家级地面综合气象观测站,也是开展大气及相关领域科学研究、开放合作和人才培养的平台。

中国气象局自2006年开始建设国家气候观象台,开展气候监测和评估工作,在不同气候关键区,选择西北半干旱区(甘肃张掖)、北方草原(内蒙古锡林浩特)、南方热带海洋(广东电白)、西南云贵高原(云南大理)以及中东部农田(安徽寿县)等5个气候代表性好、观测资料历史序列完整、观测场地等基础条件较成熟的台站作为国家气候观象台试点。

航拍寿县国家气候观象台。

航拍寿县国家气候观象台。

区位

地处淮河流域核心,感知天气系统种类繁多

我国国土面积辽阔,纬度跨度大,气候带从热带、亚热带、暖温带、中温带到寒温带,且下垫面西高东低,呈三级阶梯状分布,山地高原众多,这一系列因素形成了我国独特的气候分布。

其中,淮河流域地理位置特殊,属暖温带半湿润季风气候区,地处我国南北气候、高低纬度和海陆相三种过渡带的重叠区域,是我国粮食主产区之一,也是棉花、油料、果蔬的重要产区,代表着典型的稻麦轮作农田生态系统。流域内河流纵横交错,土壤肥沃,光热水资源丰富。然而,特殊的“漏斗形”地形和复杂的天气气候特征导致淮河流域也是我国旱涝灾害频发的地区,直接威胁着人民生命财产安全和粮食安全,显著制约着流域生态经济带的建设进程。

因此,在淮河流域核心地带设立气候观象台,能够有效促进气象防灾减灾、应对气候变化和生态文明建设气象保障服务等工作的顺利开展。

“寿县位于我国南北气候过渡带之中,属北亚热带半湿润季风气候,为全球独具特色的东亚季风典型区域,各类天气系统种类繁多。在寿县,能‘感受’到影响我国的主要天气系统,这为气候变化观测提供了优良的自然条件。”寿县国家气候观象台台长卢燕宇介绍。

此外,寿县国家气候观象台位于淮河流域核心地带的基本农田区内,是开展农田生态区地球综合系统观测和科学试验的理想区域。

历史

积累了1960年来完整的观测资料

“从一个县气象站到国家气候观象台,还有一个很重要的原因就是观测资料历史序列完整。”安徽省气象局观测与网络处负责人汪腊宝说。

寿县气象站始建于1955年,1962年设立为寿县国家基本站,1989年改为寿县国家基准气候站。2006年寿县成为中国气象局的五个国家气候观象台试点站之一,开展综合气象观测系统的设计和示范建设。在2012年全国地面观测业务调整中,寿县作为全国仅有的8个台站之一,长期保留人工与器测观测任务,以保持观测方法和观测手段的延续性。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

研究人员以寿县长序列气象观测资料为样本,对当地气候变化背景下二十四节气气候特征进行分析发现,寿县二十四节气中大暑全年最热,平均气温28.3℃,小寒全年最冷,平均气温1.3℃,从20世纪80年代后开始,各节气均有明显的变暖趋势;降水量最大出现在夏至,历年平均117.5毫米,最小出现在冬至和大雪,仅8.4毫米,平均日照时数最大值出现在大暑,历年平均8小时,最小值在冬至和小寒,为4.6小时。这些数据,准确地验证了二十四节气所描绘的气候特征,让二十四节气在当地的“古为今用”有了更强的科学性和可指导性。

而这份研究的出炉,得益于寿县气候观象台积累的1960年以来的逐日平均气温、日照时数和降水量资料。

装备

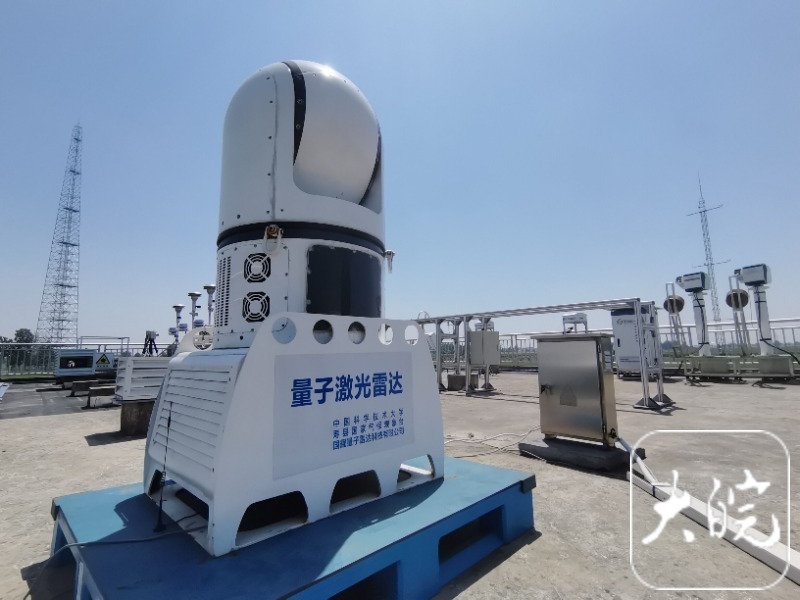

华东最高气象观测塔、量子雷达……

走入观象台,最标志性的设备就是32米和100米通量观测铁塔。其中,100米观测铁塔目前是华东地区最高的气象观测铁塔。这两座铁塔布设梯度、涡度相关观测设备,配合土壤剖面温湿度、CO2等观测设备,实现近地层温湿风压等参数的梯度观测,获得陆气之间的能量平衡、水分循环和碳收支状况。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

此外,各种先进设备在观象台也是随处可见,如近期新增的大气成分立体分布差分吸收光谱探测仪、与中科大合作开展量子测风激光雷达样机试验;安丰塘C波段双偏振雷达基础设施开工,即将安装调试雷达设备;布设了太阳光度计、对流层风廓线雷达、微波辐射计等一系列地基遥感设备,可以实现大气(温、湿度、风、气溶胶、云-水凝物)垂直廓线的有效观测……

目前,寿县观象台建成地面基准气候、基准辐射、地基遥感廓线、近地层通量、大气成分、农田生态气象等观测系统,实现对地球系统的大气圈、水圈、陆地圈、生物圈和人类圈等不同圈层相互作用的综合观测,精确记录此间天气演变和气候变化,为区域气象防灾减灾、农业科学生产等方面提供精准的气象监测信息。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

寿县国家气候观象台里的观测设备。

展望

成为有国际知名度和影响力的气候观象台

据介绍,寿县观象台当前正在全力推进第二次淮河流域大气科学试验。按照第二次淮河流域大气科学试验总体方案的部署,围绕试验总体思路和建设目标,全力配合做好外场综合观测试验,深入研究陆气相互作用、云降水物理过程与水循环、能量与碳水循环对天气气候响应与反馈等重大课题。

“未来,观象台将在实施开展观测-试验-研究工作中,进一步聚焦新技术的应用转化,紧跟气象科技前沿技术和大数据、人工智能、量子科技等重大技术变革,提升科学视野和战略眼光,提高气象科学基础研究、新技术应用研究和成果转化水平,持续支撑气象核心业务发展。大力提升气候系统多圈层观测业务能力,充分发挥气象部门在应对气候变化工作中的基础性支撑作用以及气象防灾减灾第一道防线的作用,努力使寿县观象台成为有国际知名度和影响力的气候观象台。”安徽省气象局局长胡雯表示。

大皖新闻记者 赵明玉 通讯员 王兵(图片由安徽省气象台提供)

新闻多一点:什么是淮河流域大气科学试验?

淮河流域处于南北气候过渡带,天气气候复杂多样,气象灾害频繁发生。同时流域人口密集、土地肥沃、交通便利,是我国重要的粮食生产基地,在我国经济社会发展全局中占有十分重要的地位。淮河流域的独特气候、地理条件,不仅导致流域内的自然灾害多发,而且影响着我国东部乃至东亚的气候条件。

基于这种特殊气候条件背景和区域发展要求,气象部门于1998年和1999年夏季在淮河流域组织进行了气象、水文联合观测试验——淮河流域能量和水循环试验,也就是我们常说的第一次淮河流域大气科学试验。第一次淮河流域试验是上世纪末我国大气科学领域四大科学试验之一,全球能量与水分循环试验/亚洲季风试验的重要组成部分,也是一次大规模的国际合作的气象与水文联合观测试验。此次科学试验与研究取得了全面和丰硕的成果,首次开展了气象与水文联合观测,获取了大范围、长时间序列、加密的低空探空观测数据、综合陆-气通量观测数据,填补我国在这方面的空白;开展了梅雨和干旱研究、发现了不少新的科学认知,得到梅雨期多尺度云系三维结构特征及生命史特点,验证两种陆面过程模式,完成了区域资料同化系统的研发。这些成果对后来的大气及相关科学研究、气象预报预测技术发展起到了重要推动作用。

2020年5月,《安徽省人民政府办公厅关于推进气象事业高质量发展助力现代化五大发展美好安徽建设的意见》(皖政办〔2020〕7号)明确提出推动开展第二轮淮河流域气象科学试验。

2022年4月,国务院印发《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》,提出要增强气象科技自主创新能力,加强地球系统多圈层相互作用基础研究,开展大气科学试验。

2022年9月,《安徽省人民政府 中国气象局 共同推进安徽气象高质量发展战略合作协议》提出,启动第二轮淮河流域气象科学实验。

距离第一次淮河流域大气科学试验已经20多年,随着全球气候变化的影响不断增加,淮河流域能量与水循环等也正在发生改变,出现了一些未知的新规律和新特点,极端灾害性天气发生频率和强度也在增加。如,淮河流域2020年出现流域性大洪水,王家坝13年后再次分洪;2021年郑州“7.20”特大暴雨,造成重大人员伤亡;2022年出现历史罕见夏秋连旱,这些气象灾害对流域内百姓日常生活、经济社会发展、生态文明建设等产生了巨大影响。第一次淮河流域试验所得到的成果和认识的规律,已不能很好了解这一改变,这就有待于借助新的观测手段和数值模式,开展新一轮的淮河流域科学试验。

第二次淮河流域大气科学试验具有明显的创新点,以淮河流域精细化大气结构、多圈层过程及其模式关键物理过程为观测目标;构建流域三维立体大气图景,实现数字孪生大气原型;耦合多圈层过程的变尺度集成模式。试验将利用稠密的常规地面观测站网,新一代雷达、卫星,地基垂直观测系统,飞机、无人机移动观测系统等综合观测手段,建立覆盖全流域+上下游,天空地三维立体的新型观测体系。观测要素包含陆面、边界层、云降水物理、大气化学、生物地球化学过程等多种变量。试验将碳循环纳入研究框架,从多圈层相互作用、垂直大气结构等视角,认识淮河流域陆面、边界层、云降水物理、大气化学和生物地球化学等多过程特征,基于观测试验研究,应用和改进耦合多圈层过程的变尺度集成数值预报模式。

第二次淮河流域大气科学试验外场观测主要包括陆气相互作用综合观测、云降水物理过程和水循环综合观测、大气成分与碳循环综合观测、淮河流域与上下游联系的适应性观测以及其他专项试验。通过实施外场观测将建立大气三维立体观测资料的数据集,研究流域能量平衡、水分循环和碳收支的新特征,对提升流域防灾减灾、粮食安全、生态文明建设气象服务保障能力具有重要意义。

大皖新闻记者 赵明玉 通讯员 王兵

编辑 王翠